世界文化連載分、四

木村嘉平、三代嘉平がどんな人柄であつたか? それを知るに充分な記録は、まだ無い。昌造とともに、身分的にひくかつた嘉平について、じつは日本人にとつて記憶さるべき、この二人の人物について、今後も、そういう記録をもつことは、出來ぬか知れない。現在では、五代嘉平の文章が、その基礎だという前記「本邦昔時鉛活字創製略傳」と、嘉次氏の二文章「剞※[「(厂+(逆−しんにょう))+りっとう」]木村嘉平とその門下」及び「安政年間に於る鉛活字鑄造者、木版彫刻師木村嘉平」のうちにみられる程度のものであろう。

私は、「横文字錺方」という、嘉平唯一の遺墨である帳面を、ひざの上にひろげている。いわば仕事日記で、嘉平がいつも仕事場のすみに、つるしておいたものらしい。丈夫な和紙を袋とぢにしたその帳面の表紙には、つよい筆致で、「横文字錺方」と、まんなかに太く書き、その左右の肩に「安政四年」「己正月」とあつて、これはまだ電胎法以前、ひたすらパンチ法によつて、アルハベツト活字をつくつてゐた頃だつたということが、わかる。どの頁をくつても、自身の意志や感情をのべたところは、一字もめつけだせないが、「二月二日上り入 鑄形壹個 田金十五本 金壹分貳朱二月二日渡し」とか「二月廿四日上り入 田金五十本地金とも 金貳分二月廿四日渡し」とか「三月八日 一鑄形直し 一あか金壹分五厘角 長さ壹千貳分九本」とか、そんなことばかり、書いてある。「上り入」とは、活字か、パンチかわからぬけれど、一應出來上りの品を、薩摩屋敷え、みせるか、納めるかしたものらしく、田金はたがね(鏨)のことで、これは鍛治屋とか、金物屋から仕入れて、金を拂つた、心おぼえらしい。走り書きながら、流義のあるつよい筆ずかいで、「鑄形」とか「田金」などの文字のそばには、原寸法らしい、その形の繪がそえてある。丹念な、その文字や繪をみれば、はつきりと、克明で、不屈な、風貌がうかんでくるようである。

三代嘉平は文政六年(一八二三年)の生れ、初代以來神田小柳町に住んだが、十八才のとき、義太夫などに凝つていた二代嘉平が死んだ。ひどい貧乏のうちに三代をついだので、若年から非常な努力をしたという。嘉平は繪も彫つたが、特に文字彫りに秀でて、嘉永、安政のころには、江戸一の名人となつて、「筆意彫り」の別名は、「嘉平彫り」と稱ばれた。嘉平の作は、今日も澤山のこつていて、「江戸名所圖繪」の河三亥の序文「官許新刻詩韻大成」の大沼枕山の序跋・飯沼慾齋の「重訂草木圖説」の序、安積澹泊の「烈祖成績」の序、および凡例など、有名で、その他、上野博物館の門標、芝青松寺山門の額、淺草門跡善龍寺山門の額など、嘉平の木版彫刻史における、存在の大きさを語るものだと、謂われている。「安政年間に於る鉛活字鑄造者、木版彫刻師木村嘉平」によると、「嘉平は、天保の中頃」から、木彫界に頭角をあらわして、齊彬の命により、幕府の眼を忍んで、鉛活字を作りはじめた頃には「小柳町の嘉平の居宅兼彫刻場は、古老の話では、冠木門が東向きに、通りに面し、廣い植込みをぬけて、玄關と應接室を兼ねた室があり、その左手に、摺りをやる室がつらなり、そこから座敷をおいて、白塗りの土藏がある。その前にいつも坐つて、仕事をしながら、監督してゐたのです。彫刻場は、又その奧の方であります。そして、それらの室々を、又植込みが圍つてゐたといふのですから、よく/\の事がなければ、祕密は洩れなかつたらうと存じます。」と、當時の模樣が、云い傳えに、傳わつている。「官許新刻詩韻大成」は明治五年刊、「重訂草木圖説」は明治七年刊、上野の博物館の門標は明治十三年であるが、木版彫刻の衰勢を挽回するために、都下九十名の木彫師によつて、第一勸業博覽會に出品された木版本「烈祖成績」は、嘉平によつて、編輯とうかつされたものだというから、「冠木門が東向き」だつたころから、六十四歳で胃癌でたおれる日まで、江戸木版界に重きをなしていたばかりでなく、その生涯を木版彫刻と、その印刷にささげた人だともいうことが出來る。

そういう嘉平が、どういう動機から、鉛活子[#「活子」は底本のママ]などをつくるようになつたのか? ついには日本ではじめての、電胎活子[#「活子」は底本のママ]さえつくつたのか? しかも、遺作遺品にみる、これだけの成功を、昌造にもさきがけておりながら、何故、近代的な洋式印刷工場をはじめることをしなかつたろうか? 木版彫刻などふりすてて、近代印刷術え全身を傾けてゆかなかつただろうか?

私のこういう疑問が、馬鹿げてみえなくはない。それは木版彫刻というものを、今日のように一つの藝術樣式としてだけみることを、前提しているときに、そうである。木版彫刻を、印刷術と引き離してみるときに、そうである。ところが、むかしの木版彫刻師や、摺り師やは、すなはち印刷工であつた。「冠木門が東向き」の、神田小柳町の、嘉平の居宅は、江戸期の印刷工場であつた。嘉平は「摺り手」や「彫り手」の弟子を、たくさんかかえた、親方であつた。土藏の前に坐つて、自分も仕事をしながら、「彫り手」や「摺り手」やを「監督」している、職長であり、經營主であつた。繪と文字が一緒になつた本を、彫り、そして刷り、引れ札や、名所圖繪、俳優の似顏や、相撲の番附も、刷るが、加賀藩や薩摩藩の、藩札なども、彫り、そして刷つた。つまり、一世を風びするほどの「嘉平彫り」の名聲も、江戸期の印刷工場という、まだ、藝術と、工業の、區別のない、手工業の上に、花咲いたものにほかならないのだ。

嘉平が、鉛活字をつくりはじめた、動機の必然性は、なかば以上、そこにある、と私は思う。嘉次氏の「安政年間に於る——木村嘉平」のうちで、「木版師たる木村嘉平が、將來家業の強敵の一たるべき、鉛活字の製造に着手しましたのは、自から好んで木版界を脱落しようとしたからではありません。實に薩摩版の圖書や藩札を彫刻してゐた關係から、島津齊彬公の命に依つたのであります」と云つているが、そして、それはその通りであるが、それはみぢんも、動機の必然性と衝突はしない。そのときの嘉平の考えが、どうあれ、齊彬が、嘉平に、それを命じた、ということが、既にそうであつた。齊彬が、特に嘉平をえらんだことは、嘉平の人物と、技術を信頼したからであろうけれど、やはり、嘉平を「印刷屋」とみていたからにちがいない。科學者とか、工藝家とかいう意味でなら、當時一流の科學者川本幸民をはじめ、齊彬は、そういう家來を、澤山かかえていたからであつた。

そして、ほんとに「自ら好んで、木版界を脱落しようとしたからでは」なかつた嘉平が、「將來家業の強敵の一たるべき鉛活字の製造に着手した」ことこそ、「江戸期の印刷工場」に襲來してきた波であつた。直接には、蘭書を複刻してでも、急速に外國の文明をとりいれようとする、齊彬の意志を、とおしてあらわれたのであるし、それが、同時に、木版彫刻印刷の背負ふべき運命でも、あつたわけである。「安政年間に於る——木村嘉平」のいう通り、それが弘化四年からとすれば、元治元年まででも十七年間、嘉平は「家業の敵」を完成するために、辛苦したことになる。齊彬は、嘉平のパンチ活字が、最初の成功をみた萬延元年より二年まえ、安政五年に亡くなつていて、その後の島津家と、嘉平の關係は、「久光は——國事に奔走するに忙がしくて、かうした文化的方面にまで手がのびなかつた」(前掲)というから、齊彬死後も、島津藩の方針が、少からぬ庇護を與えていたにしろ、嘉平自身の科學的才能と、それにうちこんだ、不屈な人柄なしには、電胎活字えまでの、成功は考えられないけれど、それなら、それで、何故、嘉平は、十餘年間の晩年を、近代印刷術の完成えと、すすまなかつただろうか?

「長崎の活字」が上京してきたのは、明治四年も、夏の終りであつたから、嘉平の活字の、少くとも最初の一本は、日本ぢうでさきがけていたし、時代の先驅者として、陽のめをみた筈であつた。それがどうして、訪れる人も少ない、日本の南端の海べで、陳列棚におさまつているだけの、結果になつたであろうか? このことが、誤りなく結論を得るためには、第一に、元治元年以後の、嘉平の活字製作状態が、もつと明らかにされねばならない。第二に、電胎字母は得られたとしても、嘉平の「流し込み鑄造器」が、どんな性能のものであつたか、もつと詳細にされなければなるまい。そして、私も前述した以上の、手がかりを持たぬのであるけれど、次のことは明らかである。嘉平は、近代的な印刷機、プレスを持つていなかつた。「ばれん」刷り以外に、試みた形跡がない。嘉平は、齊彬の命で、アルハベツト活字をつくると、リンドレー・マレーの英文典の蘭語版をつくるという、目標はもつていたが、漢字活字をつくつても、それで本をつくつて、何かをうつたえようというものを、嘉平自身、もつていなかつた。少くとも、もつていないらしかつた。そして、このことが大事であつた。

「江戸期の印刷工場」が近代的な印刷工場に飛躍するためには、活字のほかに、いくつかの條件が必要である。第一には「ばれん」でこするかわりに、鐵のハンドでしめつける、プレスである。第二に、速度のある鑄造機である。第三に、「ばれん」刷りにはふさわしくても、金屬活字に不向きな「和紙」の改良である。そして第四は、もつともつと、重要だが、近代印刷術による、印刷物の大衆化を見透し、これを開拓してゆくところのイデオロギーである。特定の顧客であつた大名や貴族、文人や墨客から離脱して、開國以後の新空氣に胎動する、平民のなかえゆこう、とする思想であつた。

苦心の、電胎字母による日本の活字がつくれても、それが容易に大衆化されたわけではない。のちにみるように「長崎の活字」は、はるばる「東京」にのぼつてきても、買手がなくて、昌造の後繼者平野富二は、大童になつて、その使用法や、効能を宣傳[#「宣傳」は底本では「宜傳」]しなければならなかつたし、和製のプレスをつくつて、賣りひろめなければならなかつたのである。つまり日本の近代的印刷工場が誕生するためには、綜合的な科學の力と、それにもまして、新しい印刷物を印刷したい、印刷することで大衆的に己れの意志を表現しようとする、中味が必要であつた。たとえば、これを昌造の例にみると、彼は蒸汽船をつくり、これを運轉し、また鐵を製煉し、石鹸をつくり、はやり眼を治し、痘瘡をうえた。活字をつくると同時に、活字のボデイに化合すべきアンチモンをもとめて、日本の鑛山の半分くらいは、探し廻つたし、失敗におわつたけれど、幾たびか舶來のプレスを手にいれて、これの操作に、熟練[#「熟練」は底本では「熱練」]しようとした。これらの事實は、ガンブルがくる以前、嘉永から慶應までのことであるが、同時に、昌造が活字をつくつたとき、最初の目的が、まづ己れの欲する中味の本を、印刷刊行したいことであつた。印刷して、大名や貴族、文人や墨客ではない、大衆に讀ませたい、ということであつた。それは、前篇でみたように、彼が幕府から捕われる原因ともなつた、流し込み活字で印刷した、「蘭語通辯」や、電胎活字で印刷した「新塾餘談」によつても、明らかである。

この相異を、一方は職人ないし藝術家だから、一方は通辯人ないし科學者だから、とするのは、一應も二應も、妥當であろう。主觀的にみれば、それぞれ兩者の面目を傷つけるところは、みぢんもない。嘉平はけつして齊彬の命をかしこんだからばかりではない。活字に限れば、昌造の最後的完成が、外人にまつたのに比べて、これは獨創的である。日本近代印刷史における、電胎字母創製の榮譽は、嘉平の頭上にかざられて、間ちがいないであろう。しかも、これを、客觀的にみれば、兩者がおかれた位置の相異の、歴史的たらざるを得ないのを、どうしよう。嘉平の活字が、實用的には未完成に終つたのにくらべて、昌造の活字は、まさに決定的であつた。「長崎の活字」は、「築地の活字」となつて、明治以後の、日本印刷史の土臺をおいたのである。

嘉平がいつ、活字をつくることをやめたか明らかでないけれど、その晩年を、再び木版彫刻の衰勢を挽回するために、努力をささげて、近代印刷術えゆかなかつたのは、しよせん、彼をしばつている傳統の力が強かつたからだろう。嘉平は、稀代の名彫工であつた。今日、彼の遺作遺品は、集成館に陳列されて、齊彬の命を全うしたように、彼の科學的才能と、不屈な苦心も、歴史の外側えは、でられなかつた。「江戸期の印刷工場」から「洋式印刷工場」え飛躍するには、あまりにも大きな周圍と、世界に無比な千餘年の木版印刷、文字が繪からは、獨立していない印刷、あまりにも大きな花をつけすぎた「江戸の印刷」の、傳統の重石が、彼をおさえつけたからであつたろう。

世界文化連載分、三

一方で、「昌造の活字」のみなもとをもとめて、「上海」をさがしながら、一方では「嘉平の活字」の、てづるをもとめて、春から秋まで、くらしてしまつた。私のような場合、圖書館とか、個人の文庫とか、專門の學者を訪ねるとか、それ以外の積極的な方法を知らないのであるが、また、しばしば偶然もてつだつてくれた。昭和十八年のくれになつてから、鷺ノ宮のA・M氏から「明治文化」十一月號に「安政年間に於ける鉛活字の鑄造者、木版彫刻師木村嘉平」という題で、木村嘉次という人の文章がのせてあるが、この筆者は、三代嘉平の子孫ではあるまいか、という知らせがあつた。私は早速その雜誌を讀んだ。文章から察するところでは、嘉平の長男庄太郎が、明治になつて四代をついだが、早逝して、次男赤次郎が、五代をついだ。嘉次という人は、六代をついだかどうかわからぬが、赤次郎の子で、つまり三代嘉平の孫だというのである。

すると、また、鷺ノ宮のA・M氏におつかけて、牛込のK・H氏から便りをもらつた。昨夜、偶然に、木村嘉次という人が訪ねてきて、嘉平の遺品數點をみせてもらつた。その一つは、嘉平活字によるリンドレー・マレーの英文典蘭譯文の扉の校正刷、その二は、蝋石材に彫刻した漢字種字、その三は、それの電胎法による銅字母、などであつて、たいへん得るところが多かつた、というのである。私はすぐ牛込にK・H氏をたづね、もつとくわしい話をきき、その足で、蒲田區に木村嘉次氏の住所をさがしていつた。

いまはそのへん、あとかたもないだろうけれど、どぶの多い、小家のひしめきあつたところであつた。そこだけは、朽ちかたむきながらも門があり、荒れた前栽のあいだに石疊がつづき、周圍とくらべて、間のびしたかまえである。古く住んで、いつか長屋や、工場の塀などにとりまかれ、くらい家になつてしまつた、という感じであつたが、やつとさがしあてたとき、私にはそれが、どつか偶然ではない氣がするのであつた。

「よく、おわかりになりましたね」

室に坐つていると、四十年輩の嘉次氏が、でてきた。何というのか、うこん色のような時代のついた羽織をきているが、下にはくりえりのシヤツなどきていて、ベレー帽をかぶつても似合うような、奇妙につりあいのとれた人柄にみえる。六代目は名乘つておらず、舊市内のスタヂオにつとめて、寫眞や圖案などやつているという。自身で、最近まとめた「剞※[#「(厂+(逆−しんにょう))+りっとう」]木村嘉平とその門下」という印刷物を貸してくれたり、K・H氏にくれたと同じの、アルハベツト活字の校正刷を一枚、記念のためだといつて、くれたり、また嘉次氏が、五代嘉平、赤次郎からのつたえ話などしてくれた。

「私が、幼いころには、三代嘉平がつかつていた豆電氣が、四つ五つありました。若いころ、そんなもの何とも思はなかつたので、どつかえなくしてしまいましたが、土器製のものでした。」

土藏の床下にかくれて、活字をつくつていたとき、嘉平は豆電氣をつかつたというのであるが、何年ごろだろう?

「どんなかつこうでした?」

「こんな、これつくらいの、そうですね、中味は、よくみたこともありませんが、ランプは、いまのナシヨナル電池なぞのと似ていて、青い球のもあつたと、おぼえています」

私は、そこで、私の宿望を、ほぼ達したということが出來る。嘉次氏は、島津家えおさめた以外、木村家に殘存している嘉平の遺作、遺品を整理していて、その全部をみせてもらうことが出來た。集成館のものとあはせて、恐らくそれは現存する「嘉平の活字」について、知ることの出來る最大限度にちかいものだといえよう。しかし、考えてみればおかしなもので、鹿兒島まで出かけていつたとき、私には嘉平の活字の存在が、まことに遠い、はるかな氣がしていたのに、嘉平の孫の嘉次氏は、じつは、私の前篇「光をかかぐる人々」をさえ、讀んでいるのであつた。

私はひざのうえに、三代嘉平の寫眞をのせていた。はじめて嘉平の像にふれたわけであるが、もちろん晩年のもので、もうだいぶあかちやけて、色のうすくなつた寫眞臺紙の裏には「大日本東京淺草公園早取寫眞師江崎禮二製」などという字がみえるが、おそらく嘉平六十歳前後、明治十年頃とみえる。禿げあがつた前びたいのてつぺんに、丁髷のはしがのぞいていて、顏はぜんたいとしてつまつている。短かいが、ふとい鼻柱と眉毛、たかい頬ぼねとややくぼんだ眼など。一見百姓のような律義さと、一克さとがめだつ。これを本木昌造の、どつかハイカラな、鶴のようにやせて、面長な、白髮の總髮の學者風な風貌にくらべると、これはあくまで江戸職人的であつた。わざをいのちとして、日本木版彫刻史の末期をかざつた、名彫工であつた。

さて、桐の小箱に、いろいろの形をした六種類の遺作品が、おさめてある。その一は鋼鐵パンチ。その二はパンチをうちこんだ銅字母。その三は鉛の漢字活字。その四は蝋石の種字。その五は漢字の鍍銅字母。その六は「流し込み」鑄造機の部分品であるが、このうち、一と二と三は、さきに集成館でみたところのもの。C・A・O・C・C・Rなど、パンチ六本の鋼鐵ボデイの尻が、二分角になつていて、集成館のそれとくらべると、やや異風だが、これは別段のしさいはあるまい。一ばん重要な點は、四と五にあつて、三の既成漢字活字と共に、嘉平が誰にもさきがけて、獨創的に、電胎活字をつくつたことを證據だてる、その過程を示すものであつた。

その四の、蝋石材の種字には、「見」「矣」「孜」「釆」「尹」の五本がある。たかさ三分の方一分五厘。しろい上質の蝋石材で、既成の鉛活字とは別種の、小型であるが、これは方型で、明朝體にちかい字形であつた。その五の、漢字字母は、「天」「了」「壽」の三本。高さ三分の方二分。みたところは、字面も、ボデイも、同じくろずんだ銅であるが、これだけにみても、種字と字母は、同じたかさにつくり、活字にするときは、その二倍のたかさにしたこと。また同じ漢字でも、集成館陳列のものも、種字のものも、字母のものも、各々大きさがちがつていて、字形にも異風があることをみれば、嘉平が、いろいろにつくつてみたことがわかる。

そこで次の問題は、漢字字母であるが、つまり、この「天」「了」「壽」の三本が、鍍銅字母であるか、どうかということであるが、その凹型になつている字面は、たしかにパンチでうちこんだものではなかつた。たとえば「壽」のような、字劃の複雜な文字が、これだけ精巧に刻印されることは、パンチ技術の傳統を、まるでもたない日本では、考えることが出來ない。のちにみるように、パンチ技術の發達したイギリス人はこれより三十年前、南方マライで、パンチによる漢字活字の創作に成功しているけれど、パンチの片假名をつくつた昌造も、漢字は鋼鐵の彫刻字母にながしこんだというし、嘉平自身、パンチによつては、アルハベツト活字さえ、しばしば失敗して、ついに電胎法えとすすんでいつたことは「本邦昔時活字創製略傳」が、語つているところであり、また漢字のパンチは一本も殘つておらず、試作した形跡もないということである。

もちろん、私もそれを疑ふわけにゆかないが、私の知識で理解できぬのは、漢字字母の字母面も、ボデイもまるつぶしのものにみえることである。鍍銅した字面の部分と、ボデイの部分との差異が、どんなにこすつてみても、肉眼ではとうてい識別できぬという點である。

嘉平の電胎字母製法の過程は、さきにA・M氏の島津家史料のうちでもみたところだが、鍍銅された、つまり父型の臘石種字から剥がした母型銅面を、どう操作したかは、あまり明瞭にかいてない。たとえば、これを嘉次氏の「安政年間に於る鉛活字鑄造者、木版彫刻師木村嘉平」によつてみても、「——さて、ガルバニ電池によつて鍍金法を會得したので、嘉平は蝋石に種字を凸刻し、これを蜜蝋え、蜂の巣よりとれる一種の蝋の溶液えいれて直ぐ引きあげ、余分の液を刷毛ではらつて、これに銀と銅との合粉をはきかけて、電氣の良導體になし、これを電槽中に懸座して、活字母型を造ることに成功いたし、これを先に考案しておいた鑄造機にはめて、鎔鉛をながしこみ、ここに速かに活字が製作されることに成りました」とあつて、今日の私らの感じでは蝋石の凸型字面に密着した液中の銅粉が、ごくうすい凹型字面となつて剥がされ、字母ボデイのどこかにはめれたごとく思われて、ここにみる「天」「了」「壽」のような、活字のような方形まるごとのものは、まつたく想像のほかであつた。今日つくられている電胎字母も、もちろん同じ原理であるが、はがされた凹型字面は、銅よりもつと硬質の、ボデイ横面に象篏されるのであつて、ボデイとの區別は、一見あきらかだ。

「やはり、これははめこんだものでしようか」

すかしみながら訊くと、

「そうだろうと思いますが、私も、活字のことは素人だもんですから」

と、嘉次氏がこたえた。

よくみれば、たとえば「壽」などは字面のまわりを、あきらかにけづつた跡があり、何かの細工をした風だが、象篏とすれば、これはまた何と巧みなものだろう。

さらに三つめの問題は、こういう形をもつた字母を、どこにはめて、鉛を流しこんだだろう?、ということであるが、漢字の鑄造器は一つも殘つていないのであつた。私はここで、鑄造機と書かないで、鑄造器と書いたのは、それは機械というより、まだ器(うつわ)であるからだ。一八三八年、文政九年に、アメリカ人デヴイツド・ブルースの「ブルース式カスチング」が生れでるまでは、世界ぢうの鑄造機が、まだ流し込み式で、いわゆる鑄造器だから、不思議はないけれど、いま、私の眼のまえにある(その六)の鑄造器部分品は、みなアルハベツト用のものばかりであつた。三個の、赤錆びたそれは、縱一寸横六分の表面をもち、五分の厚みをもつた鐵のボデイである。縱の左右にまるい空氣穴が二つ、まんなかに活字の大きさに準じて、たとえば「i」と「O」とは、大きさがちがうように、ちがつた流し込み穴があつて、またボデイの横腹には、同じ鐵質のくさび型の割りこみがある。加熱による精度の變化をさけるため、と思われるけれど、或は、五分の厚みの内部に仕掛があるのか、それは分解でもしてみねばわからない。

「漢字の、印刷物はのこつていないんですね?」

嘉次氏が、うなづく。

「こつちも、書物にはならなかつたんでしようか?」

記念にもらつた、アルハベツトの試刷り一頁分をみながら、私は訊いた。扉のつぎの、第一頁めは、イタリツク風の、鮮明な電胎字母による活字であるが、元治ごろに、木版風に、ばれんでこすつたらしい印刷物であつた。

「もつと、あつたのか知れませんがね」

嘉次氏は、それには答えずに、私にくれたのこりの、二三枚の試刷紙片を、たたみにひろげている。三頁めまでしかない、アルハベツトの試刷の紙片は、順を追うていて、散逸したとしても、本にはならなかつただろうことは、容易に推察できるが、これは十餘年の、嘉平苦心の結晶であつた。

しかし、殘された問題は、まだいくつかあるにせよ、嘉平が、獨創的に、電胎活字をつくつたという事實は、もはや明らかであつた。「天」「了」「壽」の、パンチでもなく、彫刻ではもちろんない、三本の銅字母と、「見」「矣」「孜」「釆」「尹」の五本の臘石種字。これは電胎法を前提せずには、その存在が考えられない性質のものであつた。嘉平が、電氣という科學を、どれほど身につけていたものか? 土器製の豆電氣というのが、どんなものだつたか? 青い球もあつたというランプが、もう、安政の開國以後であるにしろ、日本では出來なかつたのだから、どんな勢力の、どんな歴史の裂けめをぬうて、嘉平の手まで、はこばれてきたろうか? それはいまの私に判斷できぬけれど、一世紀をへだてて、いま眼前にある、ちつぽけな金屬の數々は、思いがけない、幕末と明治維新の一面が、ぽつかりと出てきた氣がする。

嘉平は、いつ、この電胎活字をつくつたか? という四つめの問題。前節以來みてきたところの懸案は、やはり、ここでも明らかにすることは出來なかつたが、この英文典蘭譯文の試刷の出現によつて、あらまし、次のことは明らかになる。つまり、嘉平が、パンチ技術に不便を感じて、電胎法習得に苦心したのが、萬延元年以後元治元年までの、足掛け五年であつて、それの成功した元治元年に、最初につくつた活字が、齊彬の命によるように、アルハベツト活字であつたということ。したがつて、漢字の活字は、その以後、少くとも元治元年以前ではなく、元治より明治初年えかけてである、ということだ。昌造の製作が、明治二年から四年えかけてであつたから、嘉平の活字は、アルハベツトの電胎活字では、六年ばかりをさきがけ、漢字の活字では、或は大して距りはなかつたかも知れないけれど、嘉平のそれは、まつたく一日本人が獨力でつくりあげたものである、という點に異色があつた。活字の形式、木版式の異風さと、活字だけが電胎式という近代さにかかわらず、印刷手段は、ばれん刷りという、プレスも何も、近代的な附屬品がまるでない、というところに、そしてここにこそ、歴史的因果の弱みがあつたのだけれど、逆にいえば、舶來ではなかつたという、證據があつた。

私は讀者にうつたえたい。日本に電胎活字が誕生したということ、漢字の鉛活字はフアラデーの法則發見による、電胎字母の製法なしには、それが不可能だつた、ということをふくめて、それが、日本の文化にとつて、それが、文化の中樞神經であつたという點で、どんなに重大なことだつたか、ということである。のちにみるような、元治元年より三十餘年前、天保のはじめ頃、英米人によつて、パンチの粗末な漢字活字がつくられ、マライ半島から、東南アジアの海ぞいにのぼつてきて、上海から、長崎えと、明治二年に到着するまでの、困難な、遲々とした過程にみると、嘉平の電胎活字は、いきなり、山が火を噴き出したほどの出來事であつたのだ。

つぎに五つめの問題は、嘉平は、その生涯で、どれくらいの活字をつくつただろうか、ということであるが、これは、あらまし見當がつく。アルハベツト活字は、本にはならなかつたが、少くとも數頁に足るものが、つくられ、漢字活字は、試刷としたものもないけれど、やはり數頁分がつくられた。嘉平は晩年、活字をつくることをやめて、再び木版彫刻の世界にもどつて、木版藝術の再興に努力しているが、それは庇護者島津藩の解體というような事もあるだろう。いづれにせよ、彼が活字をつくつたのは明治初年までであるが、神田小柳町以來、幾度か移轉をし、つくつた活字や、その他電氣分解用具なども四散している。たとえば、嘉平の末つ子である赤次郎が、明治四十年に、島津家え、遺作の一部をけん納するとき、心おぼえに記したという目録のその總體にくらべても、今日、嘉次氏の手許にあるのは、五分の一にも足りない。ついでに、赤次郎手記の、ノートの目録をしるしておくが、このうち「電氣版三個」とあるのも、今日はない。

[#ここから1字下げ]

(一頁め、鉛筆文字)

鋼、A EOJCfiViaLcekG

[#ここから2字下げ]

(註、これはパンチらしく、朱肉で捺してあり、印刷體、書體、大小混合)

[#ここから1字下げ]

鉛製歐文十三 未製五個

和文鉛製七個

電氣版三個 既 蝋石十二個

[#図版(xxx_01.png)] 三個

鋼鐵種字未形七本 九本

銅字母 十個

銅製

鑄造機ノ下部一個伊藤氏ヨリ受入事

(二頁め毛筆文字)

蝋石約八百九十 貳百八十 貳百貳十 八百七拾二 三百拾七

三百

貳千八百七十九個

外二五個

八百九十 内 既成分三百〇三(まま)個

未製五個○(一字不明)

石材 二十三個

二百八十 内既成分 三十二個

石材 三個

五百十七 既成 三十三個

石材 四十三個

三百 既製 七個

石材 二個

植字機箱入 鉛製活字

百廿八 百六十七 高サ六分 幅二分五厘

内方二分ノ面積ノ活字、天地一分ナリ

[#ここで字下げ終わり]

以上、私にもわからぬところがあるが、後日のために紹介しておく。

世界文化連載分、二

數日後の曉方、弟の遺族にわかれた私は、鹿兒島驛に着いた。まだ眠りからさめてないような驛前で、小さい喫茶店をめつけて、つめたいパンと、規格コーヒーというのをのんだり、便所わきの水道栓で顏を洗つたりしたが、それでもまだ七時である。

紹介状の名宛は縣廳のTという人で、九時にならなければ役所は始まらない。私は時間をつぶすために、人氣の少ない大通りをあるいた。流石南の國だけあつて、霜ツ氣もなく、道路はほこりつぽい。辨當をかかえた、どつかの給仕らしいセーラー服の少女が二人、裸の足に下駄ばきで、竹のようにまつすぐに歩いてくるのがある。

電車路をきれて、坂道をのぼつてゆくと、それが城山で、もう櫻が三分ほど咲いていた。西郷隆盛が自刄した場所といわれる小岩峠谷も、あんがい小さな谷の凹みであつたが、頂上の見はらし臺えでると、正面の海にうかんでいる櫻島とむかいあいになり、霧にかすんだ遠くは茫々としている。右手の丘陵の起伏も、左手の山々も、その突端は海に消えてしまい、足の下の斜面から、鹿兒島市の家々が、海にむかつて手をひろげながら駈けこんでいる姿勢であつた。

霧は速くうごいていて、みるうちに海はひろくなつてゆく。地圖でみると、これが櫻島をまんなかに抱いた鹿兒島灣である。右手の丘陵は長崎鼻や開聞岳のある灣入口の突端にとどき、左手の山々は、まだ霧のためによくみえないが、大きく櫻島のうしろを廻つて、左多岬に至る筈であつた。開國なしには、日本の活字は誕生しなかつたが、この鹿兒島灣は、日本開國史に縁がふかい。いまから約九十年前の文久三年には、「生麥事件」につづいて、イギリス艦隊がこの灣にはいつてきた。櫻島を包圍し、沖ノ島砲臺に砲彈をあびせ、足の下の鹿兒島市街のどれだけかが燒かれた。それよりさらに二十年前の天保末年には、西洋の科學者たちをのせたモリソン號が、江戸灣からおはれて、ここえきた。武裝してないアメリカ船は、兒ケ水村沖合で砲撃をくつて、追いかえされている。華山、長英などの「蠻社遭厄事」の發端をつくつた出來事であるが、さらにさらに二十年前、文政六年ごろにさかのぼると、イギリスの捕鯨船水夫たちが、灣入口にちかい寶島え上陸してきて、島津藩士に、その一名が銃殺されたことがあつたりする——。

日本の南端、とおく東支那海へむかつて、蟹のはさみ足みたいにひらいたこの灣は、歴史にのこらぬものをふくめると、そんな事柄が無數にあるようであつた。江戸灣よりはもちろん古い。スラヴ民族や、ヨーロツパの帆前船が、太平洋を發見してからの繪鞆、いまの室蘭よりも古く、織豐時代に草分けした長崎灣よりも古かつた。いわゆる「きりしたんばてれん」が、はじめて日本の土地をふんだのもこの土地だし、鐵砲が渡來したのもこの土地だつた。この灣から出る船は、島づたいに琉球へ達し、臺灣へ達し、ルソン島へも達したのである。この灣の領主だつた島津は、藤原時代以來といわれて、隣國肥後との國境の九州山脈が鐵壁となつて、「二重鎖國」の傳統を保ちつづけていた。島津は、一度も天下に號令したことはなかつたが、また、一度も中央の將軍たちに、しりまではたかれたことはない。はるばる九州征伐の大軍をひきいてやつてきた秀吉でさえ、ようやく水軍の一部を、小内川の河口まで近づけただけで、山のむこうから軍をひきあげていつた。つまり、この南の端の國は、どの幕府時代にも、獨自なつらがまえで存續し、南へひらいたこの灣は、たぶんは記録にものこらぬ歴史のかずかずを、關東へんとはだいぶんちごう、濃藍色の海の底ふかく祕めているのだろう。

しかし、今朝の鹿兒島灣は、まつたく知らん顏している。太陽がのぼるにつれ、霧がうすれてゆくにしたがつて、今日ただいまの顏をしている。右手の海面ぞいに、方形の飛行場がみえ、岸壁ちかくに二本煙突の、武裝した黒い汽船がうごかずにおり、シートのような灰色のおおいの間から、長い砲身が空をあういでいる。櫻島の上空あたりも晴れてきて、五つばかりの戰鬪機が、キラリ、キラリと銀色のつばさをひるがえしている……[#「……」は底本では「‥‥」]。

やつと、腕時計が九時を指すのをまつて、縣廳にいつたが、名宛のT氏はまだ出勤していない。女の給仕に紹介状をあづけ、ひとりで磯屋敷にゆく旨をつげて、また驛前からバスに乘つた。背のたかい防波堤にそつて、九十九折のあぶないカーヴを、踏段まで乘客をはみださせながら、はしつてゆく。さつき山の上からみた鹿兒島灣を、左手の海岸にそうてはしつているのだつたが、バスのなかもだいぶ空いてきたころ、女車掌に注意されて、私はある松林の入口におろされた。

山裾の斜面が、少しばかり平らになつているところで、松林のあいだの小徑を半丁ばかりあるくと、正面に古風な洋館がみえてきた。受付らしい小窓のむこうに、本を讀んでいる坊主頭がみえたので、私は來意を述べた。すると、胸をはだけた素袷に、股のひらいた縞袴、素足に竹の皮ぞうりをつつかけた、いわゆる「薩摩つぽ」らしい青年は、私の説明が終らぬうち、大きな聲で云つた。

「五錢——」

入場劵の大きな木札を、ばたんと窓口につきだしてから、もう視線は本の方えもどしながら、いま一口だけつけくわえた。

「入口は、つきあたつて右——」

數日がかりでやつてきたので、拍子ぬけであつたが、なるほど、ここは公衆のためにひらかれている陳列館であつた。しかし、それにしては何と森閑とした陳列館だらう。入口にちかい室には、おそろしく大ぶりな蒸汽動力機や、紡績機械の一部分や、大型な旋盤機やがならべてある。それぞれに附けてある立札の説明文で、簡單ながらそれが幕末ころ、イギリスから渡つてきたものだとわかる。齒車や補助動輪やの圖ぬけて大きい、間のぬけた感じも一世紀の時間を語つているが、さてかんじんの「嘉平の活字」はなかなかめつからない。

第二室はもつとひろく、ガラスの陳列棚のうちには、いろんなものがならべてある。白鮫鞘に黄金目貫の、島津何々公の鎧どほしだとか、また何々公愛用の、黄金皮地の采配とかいつたものは、ありてい私に興味がないが、氣がついてみると、さつきから、このひろい陳列館にいるのは私一人だつた。ときどき、窓越しの樹間をとんでいる小鳥の影が、陳列棚のガラスにうつつたり、松林のむこうから、ふだんに波の音がきこえている。

東京から三百餘里、日本の南端の、こんな場所にある陳列館で、參觀者が私一人であつたところで、不思議はないようなものの、この海ばたにこそ、日本で最初の近代文明の機械類が到來しているのであつた。紡績機械の運轉、鐵の製煉、そのほか硝子の製造も、洋式造船も、幕府にさきだつて行はれたし、「東京」にさきだつて、瓦斯燈もつけば、電話も試みられたのである。明治の維新というものが、島津などの勢力なしには考えにくいとするならば、幕府よりも先んじた、これら島津の近代科學は、それとどういう關係になるだろう? さらにまた、この陳列館そのものが表現している。「何々公の鎧どほし」とか、「何々公愛用の黄金の采配」といつたもののうちに、蒸汽動力機や旋盤機などの近代科學の粹がむすびつけられているようなイデオロギーは、日本の近代歴史とどんな關係があるのだろう?。

などと、ぼんやり考えている私の眼のなかに、ふと、陳列棚のなかの、毛筆でかいた大きな洋文字が映つてきた。美濃判型の、もう黄ばんだ和紙に、四つのオランダ語が書いてある。春・夏・秋・冬と、これは小さい日本文字を四隅にかいて、春の上には“Lente”と、大きく書き、秋の上には“herfot”といつたぐあいに。またそのオランダ文字の横には、片假名で、たとえば“Lente”なら「レンテ」と、發音を書いてある。幼いけれど熱心な洋文字であるが、それとならんだ、いま一つの黄ばんだ和紙にも、ローマ字がていねいに書いてあつて、“Yo ro ko bi ki wa ma ri na shi”と讀むことが出來る。そばの説明文に(島津重豪公御筆、紅毛字五枚)とあるから、長崎のオランダ商館長ヅーフなどを可愛いがつた、齊彬の先々代重豪の手習草紙にちがいなかつた。

重豪のころには、カピタンも江戸えゆくと、薩摩侯の門前だけは駕籠をおりて歩いたと、何かの本でみたけれど、この“ヨ・ロ・コ・ビ・キ・ワ・マ・リ・ナ・シ”と、一字づつあけたローマ字は、ほんとに重豪の心がおどつているようであつた。そして、洋文字は重豪ばかりでなくて、こんどは齊彬の洋文字日記がならんでいる。和綴ぢの部厚い帳面に、しんかき風のこまかい毛筆で、なかなか達者な、ローマ字文章がつづつてあつて、かたわらのながたらしい説明文には「公、夙ニローマ字ヲ習得シ、祕密ノ文ニハ之ヲ使用セラレタリ、本書ハ嘉永初年頃ノ御日記ナリ」というところがある。陳列棚にひろげられた部分のローマ字は、ある日重臣たちが登城してきて、會議をひらいた模樣をのべたものだが、文字が小さくて、くわしくは讀めないけれど、もう重豪の“Lente”などとは趣きがちがつて、充分に實用化された筆づかいであつた。齊彬がどれくらいオランダ語を讀む力をもつていたのか知らないけれど、嘉平の電胎活字に影響を與えたろうといわれる川本幸民を、他の大名からもらいうけたのも齊彬だつたし、幕府の眼をぬすんで、和製のオランダ書物を作ろうとくわだてたのも齊彬だつたのだ。オランダ書物を日本語にほんやくしないで、和製洋書をつくろうとしたのが、封建大名的な祕密主義によるものか。それとも日本文字の鉛活字の製作が、アルハベツトよりもむづかしいので、そうしたのか。あるいはもつと遠大な、ローマ字やアルハベツト文字の普及という意味から、そうしたのか。そのへんの判斷は重大で、史家にのこされた今後の、大きな課題の一つにちがいない。いわゆる「蘭癖(らんぺき)大名」という言葉があつて、重豪、齊彬、などその代表的な人物として、幕末當時はもちろん、昭和の今日の史家のあいだにも、それでとおつているけれど、明治の維新と、島津がしたいろんな科學事業と、この文事的な仕事とが、無關係でなかつたとするならば、それはあまりにうかつなような、そしてうかつ以上な、歴史的ニユアンスがただよつているではないか。

みわたしたところ、數ある陳列棚で、刀劍武具類が、一ばん多い。一とめぐりして、また「ローマ字日記」のあるガラスのまえにきて、足をとめたが、この上は、さつきの青年にでも、嘉平活字の所在をきいてみるよりないとおもつて、そこを動きかけたとき、一ばん下の隅に「紅毛字五枚」のかげになつているところえ、六七寸ばかりの木枠にはいつている、えたいの知れぬものをめつけた。ほこりをあびた、小さい金屬らしいものの群がならんでいて、そばの小さい木札に「安政年間、齊彬公ノ命ニ依リ、木村嘉平ノ製作セル鉛活字」という文字を、よむことができたのである。

しやがんで、顏をおしつけてみると、それらの小さい塊りは、みんな、くろくて鈍い感じの、鉛のようにみえた。一ばん多いのは、舊號活字の二號くらいの漢字で、一樣に楷書體であるが、それも私などが印刷工時代に、かつてみたことのない、獨特の楷書體であつた。そのほかにはA・M氏のところで寫眞でみた、木綿針のように細ながいのがめだつて多く、尖がつた方の表面は、どうやらアルハベツト文字が刻んであるらしい。しばらくガラスに鼻ばしらをすりつけていたが、ガラスはもちろん、鍵がかかつていてあかない。

私はさつきの青年のところへ行つて、戸をあけてみせてもらえまいか、とたのんだ。青年は、私を別室にいる館の主事らしい老人のところへつれて行つた。私は名刺をだして、東京からやつてきた目的をのべ、同じことをくりかえした。くろい事務服を羽織つて、眼鏡をひたいにのせている痩せた老人は、名刺をひねくりながら、いつこくらしく默つていたが、くりかえすうちに、だんだん信用してきたらしく、テーブルの抽出から、大きな鍵束をとりだすと、じぶんでさきにたつて、陳列棚のまえにきてくれた。

硝子戸があいた。老人と青年が、監視のために、私の左右にたつている。私は嘉平の活字を一つ一つ、窓ぎわのあかるいところえならべてみたが、活字に類したものは、都合四種ある。一つは前記の漢字活字。二つは木綿針のように細ながいもの。三つはごく小さいくさび型の金屬。四つはこれもごく小さい、舊號活字でいうなら七號ほどの、ノンブル用の洋數字活字である。

私は私だけの知識で、まづ木綿針[#「木綿針」は底本では「木棉針」]のようなものから鑑定しはじめたが、これは長さ(カネ尺)一寸九分五厘で、尻にあたる表面はタテ一分五厘、ヨコ一分強。頭にあたる表面はとがつていて、大きさが一本毎にちごう。つまり、表面に彫つてある文字のちがいによつてちがつている。たとえば“o”は、“t”よりはまるくて大きい、といつたぐあいである。私はそのボデイをこすつてみたが、だんだんに白く光つてきて、それがやすりのあともあざやかな、鋼鐵だということがわかつたが、これは疑ひもなくパンチ(押字器)であつた。

そしてそれがパンチだとわかれば、つぎの小さいくさび型の金屬片も、すぐ理解できた。これもこすつてゆくうち銅であることがわかり、長さが五分、尻の表面がタテに一分二厘弱、ヨコに一分強で、頭の表面がタテに一分五厘、ヨコに一分強。つまり、頭の方で扇子のようにひらいていて、表面に“t”というアルハベツトが、凹型にきざまれてある。パンチ(押字器)の方の頭は、文字の種類によつて大きさがちごうが、この方は、みな同じ寸法のタテとヨコとをもつていて、一定の大きさの部分にはめこまれ、ながしこまれた溶鉛に、こんどは逆の、凸形の文字面をきざむわけであろう。いうまでもなく、このくさび型の銅ボデイが字母であつて、木綿針のような“t”なり、“o”なりの鋼鐵の凸文字を、うちこんだのだ。

パンチの數は、みんなで二十三本あり、なかには同一文字が三本もあつたりするから、アルハベツト二十六には不足であるけれど、それはきつと一世紀ちかいうち、紛失したり破損したりしたので、嘉平は幾通りもこさえたのだろうと想像できるが、これらは前にみてきたように、嘉平活字の初期にぞくするものだとわかつた。白く光る鋼鐵面にきざまれたイタリツク風のアルハベツト文字の、手わざの巧みさと丹念さ! すべて機械化された時代に育つた印刷工の私には、おどろくだけであるが、このとき、パンチによる銅字母製法は、グーテンベルグ以來、西洋では五世紀の歴史をもつていて、パンチの彫刻も機械によつていたのだが、嘉平はそれを手わざで彫つたのであつた。

ところで、不可解なのは、漢字活字であつた。この獨特な楷書體の活字は、もちろん鉛のボデイで、すでに製品であつた。長さが五分。頭の、つまり文字面を中心にしていえば、上下が二分で、左右が二分五厘。ひらべつたい活字であるが、これはどうみても彫刻活字ではない。たとえば「人」とか「之」とかいう文字は、同文字がいくつかあるが、くらべてみると、同一字母によつてつくられたと判斷するよりないし、また「鶴」とか「矣」とかいう、字劃の複雜な活字をみても、パンチの字母では、これほど精妙に出來る筈がない。私の鑑定では、これはまぎれもなくガラハニ、電胎法による活字であつた。

私はおどろいた。そしてこまつた。この漢字が電胎活字だとすると、いまのパンチによる銅字母との段階から、あまりに跳躍しすぎている。つまり、パンチ技術から、電胎技術えのうつりゆきをする過程が、ぽつかりあいている。私は數すくない嘉平遺品を、いくどもならべかえてみたが、その中間がわからない。「昔時本邦鉛活字創製略傳」にみる、蝋石に凸型の文字を彫り、銅銀分を刷きかけて良導體とし、電解作用で鍍銅して、ある厚みをもつた銅の、逆の凹型面をはがして、字母を得た、という記録の、蝋石凸型種字も、はがされた電胎字母も、ここにはまるで無いのである。漢字活字に關するかぎり、かりにパンチとすれば、そのパンチも、パンチ字母も無いのである。

いま一つ、こまるのは「昔時本邦鉛活字創製略傳」は、齊彬の命で、最初にアルハベツト活字をつくりはじめた年代は明らかにしているが、漢字はいつごろ作りはじめたのか、それを明らかにしていないことであつた。嘉平は明治十九年、六十四才で死んだ人であつて、のちにみるように、その晩年は、再び木彫界にもどつて、江戸期木版藝術の掉尾をかざつた人であるから、活字をつくる仕事は、たぶん幕末期うちか、明治もごく初年のあいだにかぎられている筈であつた。この漢字活字が私の判斷のごとく、電胎活字にちがいないのなら、「昔時本邦——」がいう、電胎法を習得した元治元年以後だくらいはわかるけれど、そのとき最初につくつたのが、アルハベツトだつたのか、漢字だつたのか?。アルハベツト活字では、のちに發見されたように、その印刷物があるけれど、漢字の方は、そんな手がかりもないのである。

しかし、いづれにもしろ、この漢字の群が、電胎活字であるという私の確信は私を昂奮させるのである。これこそ、日本近代活字の誕生であり、そのヘソの緒である。私はそれをかぞえて二百九十七本あることを知つた。それは獨特な楷書體である。ボデイのたかさも獨特で、今日のそれからみれば桁はづれに低く、こんなひらべつたい文字はかつてみたことがない。日本でもつとも古い鉛の活字は、大鳥圭介がつくつたもので、上卷でみたように「築城典刑」に使用しているが、彫刻の、四角い文字であつた。本木昌造は明治二年から四年へかけて、電胎活字をつくつているが、彼の「秘事新書」にみるように、四角い、上海系統の、明朝體にちかい文字であつた。

「嘉平の遺作というのはこれだけでしようか?」

すると、だんだんに好奇心をもちはじめたらしい、老人の主事は、微笑しながら首をふつてみせた。

「何か、記録といつたようなものも、ありませんか?」

「ない」

これ以上、とりつく島もなかつた。いつまでも、老人と青年を、たちんぼさせておくわけにもゆかなかつたので、私は禮をのべて、嘉平遺作を、もとの場所にもどしてもらつたが、再び、鍵のかかつた陳列棚によつかかつて、考えた。私は、何よりもまづ、これが電胎活字であるという確信を裏づけるような、その道ゆきを明らかにすることが必要だ。つぎには、いつつくられたか? という判定、その二點であるが、前篇以來みてきたように、「江戸の活字」は、「長崎の活字」にくらべて、國内的な特徴がある。地下室で、ろうそくの灯をたよりに、秘密のうちに誕生したような、探偵小説めいた匂いがする。

二百九十七本の、日本文字をながめているうち、これはたぶん、まだ印刷物をつくつたことがない活字である、という判斷が、私の頭にうかんできた。これには假名文字が一本もないが、漢字だけの書物を印刷するにしても、バライテイがなさすぎる。漢字の種類がかたよつていて、短かいものにしろ、一編の記述を表現するには、その骨格がない。それから、いま一つ、特徴的なことは、方七寸ばかりの木枠にならべられた活字のぐあいに、一見して木版流義のあることだつた。活字の文字面の配列には、何の文意もでていないけれど、嘉平は、何かの書物をみて、その文字順につくつたような形跡があり、木枠のたかさ、活字の桁はづれの低さにみられるように、これを木版流義に、ないしは木活字版流義に、ばれんででも、こするつもりだつたらしくみえる。

嘉平は、いつたい、どんなシステムで漢字活字をつくつたろうか?

秀吉の「朝鮮征伐」のときの「分捕品」と、家康新鑄の銅活字(いづれも彫刻)によつて、古文孝經が出版されたとき以來、まだ日本の漢字活字の配列にシステムはなかつた。それは西洞院その他の公卿たちが、「お湯殿日記」でみる、銅活字の文撰をしたときの、容子でも判斷できるし、上卷で見てきたように、支那印刷術の歴史からも、判斷できる。以後の、日本の木活字版時代にも、原稿の文字や經驗によるよせあつめや、恐らく漢字々引にたよるほどにも、發達した形跡はみられない。日本の木活字が、銅活字以後の、わづかの時代だけ發達をみて、出版物がさかんになつた江戸中期以後は、再び木版が盛んになつたという事情は、木活字が凸凹になつたりいびつになつて、使用しにくいというほかに、システムがなかつた、ということも原因しているのかも知れなかつた。

印刷術の歴史にあつて、活字の文字の配列に順序が形成されたということは、まことに重大なことであつた。もちろん、それは西洋においてでなく、東洋においてであつた。漢字を中心とするアジアでは、木版が、數千年の歴史をもつていた。そして、木版に漢字のシステムは不要であつた。木版の世界は、まだ「繪の世界」から遠くない。つまり、「伴大納言繪詞」から、足を洗つたものでなくて、文字は獨立していなかつた。もちろん、讀むこと、書くことの世界では、康煕辭典以來、それが出來たけれど、印刷術における漢字のシステムは、おのづから別な道行をもつている。漢字の故郷、支那にあつての木活字や銅活字が、このシステムをつくりださうとして、どう惱んだか? また、マライ半島のペナンで、はじめて漢字の鉛活字が誕生して以來、このシステムをつくりだそうとして、イギリスやアメリカの新教宣教師たちが、どう苦心したか? それは、このあとでみてゆくところだけれど、漢字の活字にあつて、システムの形成は、大變なことであつた。そして、漢字という文字がもつ運命は、數千年という木版印刷の歴史をつくつたのだけれど、フアラデーの法則完成によつて、漢字活字が解放されるとき、木から金屬え、飛躍するとき、それは當然、おこるべき問題だつたのだ。

嘉平は、この問題に、どれくらいぶつつかつているだろう? 二百九十七本の活字の群は、木版流義であつた。一世紀ちかい歳月のうちにみだれてしまつているけれど、この二百九十七本は、各々ところをうれば、これだけで、一つの文章を成したものらしくみえてくる。一つの原稿、一つの書物の、文章の順によつたらしくみえてくる。一つの字母から、一本つくつて、字母をたんびにとりかえながら、文章づらを、おつていつたらしくみえる。そして、ある頁の、何分の一かを、鑄造し、配列したままで、未完成におわつたものらしく、判斷された。つまり、まだ、ガラハニ活字が、木版システムにおさえられている——のだが、それは無理のないことと思えた。漢字の世界は、海のようにひろい。コロンブスも、最初から航海圖をもつて、アメリカ大陸を發見したのではなかつた。航海圖は、誰かが最初の航海をした經驗で、できるのだが、世界無比の木版藝術をうみだした、日本印刷術の歴史の重みは、したがつて、冒險的な航海を、たやすくは許さなかつただろう。

しかし、と、私はまた考えるのである。嘉平は、心中、どんな形でか、この問題にぶつかり、惱んだにちがいない。何故なら、彼は最初にアルハベツト活字をつくつたではないか。それは日本の假名よりも、かんたんに組織されている。蘭書の一頁もみれば、廿六の文字のうち、どれが一ばん多く使用され、どれが一ばん少く使用されるか、二つ以上を組みあわせた、東洋文字には例のない合成文字のゆえんや、つまり、じつさいの讀みや書きに對應している、廿六文字の配列のシステムが、おのづからうかんでくる筈であつた。金屬の活字は、木版の文字のように、原稿の文字によつて、終局の運命を支配することがなかつた。獨立し、生命をもつ、金屬活字は、彼の居場所をもつていなければならなかつた。すばやく出ていつて、幾册もの書物を克服し、すばやく戻つてきられる、もつとも適當な居場所が與えられなくてはならない。嘉平の活字は、最も近代的な、ガラハニ活字ではないか。——

私は主事の老人たちに禮をのべてから、松林をぬけ、バスのかよう海つぷちえ、もどつてきた。岩石をきりひらいたせまい道路は、波のしぶきにぬれるほど、斷崖のうえにあつた。私は、バスを待つ間、岩角につかまりながら、ぼんやり海をながめていた。つい、聲がとどくばかりのむこうを、さつき、城山の上からみた黒塗りの武裝汽船が、後甲板に、三十度くらいの角度で、二つの砲門を空えむけたまま、はしつている。何の訓練なのか、雲のきれめをぬいながら、戰鬪機が四つ五つ。かわるがわる、マストすれずれに急降下してくると、こんどは、つばさをひるがえして、武裝船とともに、あわだつ浪がしらのむこうに、みえなくなつたりする。

私は興奮していた。はるばる南の端えきて、“嘉平の活字”は、さらに大きな課題をおしつけた。忽然としてあらわれた電胎活字!その中間の過程を語る彼の遺品は、いま日本のどこにひそんでいるのだろう? 私はそれを探さねばならない。風はあるが晴れている海は、正午ちかい太陽をはねかえしながら、眼を痛くするけれど、私に不滿はなかつた。

一度、防波提の曲折の、遠くの突端に、青バスの背がみえたが、また山かげにかくれて、こんどはなかなか姿をみせない。いま出てきた松林をふりかえつて、潮風にうそぶく松の枝鳴りを聽いているうち、ふつと、私の眼のまえに、あるシーンがあらわれた。松林も、陳列館も、忽然と消えて、右手の、樹木におおわれた山の崖は、いま切りさかれたばかりの赤肌をみせている。地ならしされたひろい山裾の、その中央に、赤れんがとガラス窓のめだつ、工場風の新らしい建物があつて、それを背景に、山高帽をかぶつた、頬ひげのながいヨーロツパ人が三人、その左右や、うしろに、背割羽織を刀の尻ではねた、陣笠かぶりの武士が六七人、それぞれ、大げさなポーズでたつている。防波提などはない、いま私がたつているへんの、岩石の多い波打ちぎわには、すねを出して、わらぢをはいた澤山の人夫が、何かをかついで、工場風の建物の方へ、せつせとはこんでいる。——そうだ、このエキゾチツクな、めづらしいシーンは「日本封建社會の崩壞過程」という書物の、扉にある寫眞であつた。安政年間に、島津が、紡績機械を買入れて、いまは松林になつた、この海つぷちで、工場をはじめたときの、日本ではもつとも古い寫眞の一つであつた。

百年前のシーンは、たちまち消えうせたが、不思議な氣はしなかつた。一世紀。それは昨日のような氣がする。海の方から、戰鬪機の急上昇する爆音がひびき、武裝した船は、波のあいだにマストだけみせている。今日、ただいまのこのシーンと、錯覺めいた百年前のシーンとの間には、森としてしづまりかえるような、はげしい歴史の血が、大きな弧をえがいて、つながつている氣がするのであつた。

[#ここから1字下げ]作者ことわりがき——篇中、ごく一部分、科學雜誌に拔すい發表したことがあるが、こんどすべて書き改めた。[#ここで字下げ終わり]

世界文化連載分、一

昭和十八年三月のある日、私は“嘉平の活字”をさがすため、東京發鹿兒島行の急行に乘つていた。伴れがあつて、七歳になる甥と、その母親の弟嫁とが、むかいあつてこしかけているが、厚狹、小月あたりから、海岸線の防備をみせまいためか、窓をおろしてある車内も、ようやく白んできた。戰備で、すつかり形相のかわつた下關構内にはいつたころは、乘客たちも、洗面の水もない不自由さながら、それぞれに身づくろいして、朝らしく生きかえつた顏色になつている……。

と、私はこの小説だか何だかわからない文章の冒頭をはじめるが、これを書いているのは昭和廿三年夏である。讀者のうちには、昭和十八年に出版した同題の、これの上卷を讀まれた方もあるかと思うが、私が「日本の活字」の歴史をさがしはじめたのは昭和十四年からだから、まもなく一と昔になろうとしているわけだ。歴史などいう仕事にとつては、十年という月日はちよつとも永くないものだと、素人の私にもちかごろわかつてきているが、それでも、鐵かぶとに卷ゲートルで、サイレンが鳴つても、空襲サイレンにならないうちは、これのノートや下書きをとる仕事をつゞけていたころとくらべると、いまは現實の角度がずいぶん變つてきている。弱い歴史の書物など、この變化の關所で、どつかえふつとんだ。いまの私は半袖シヤツにサルマタで、机のまえにあぐらでいるけれど、上卷をよみかえしてみると、やはり天皇と軍閥におされた、多くのひづみを見出さないわけにはゆかない。歴史の眞實をえがくということも、階級のある社會では、つねにはげしい抵抗をうける。變つたとはいえ、戰後三年經つて、ちがつた黒雲が益々大きくなつてきているし、新らしい抵抗を、最初の數行から感じずにいられぬが、果して、私の努力がどれくらい、歴史の眞實をえがき得るだろうか?。

「ほらほら、母ちやん、あのくろい箱、ひとりではしつてくるよ」

海底トンネルを通過すると、同じ冬景色ながら、南の國らしい風物がめだつてくる。海邊一帶に擴大された無數の工場、ヨナのように、大小の煙突がふらせている煤煙の下でも、畑には青々とした野菜があつた。列車が通過する踏切などで、遮斷機にせかれた職工たちの群れや、バスの窓からはみだした女工員たちの、襟卷や衣服に黄や赤の原色好みな、九州らしい色どりがある。

「ねエ母ちやん、ほら、あの箱さ」

戰死した弟に似て、大柄な甥は、ある大きな工場構内で、空中架線をつたわつて鑛材らしいものをはこんでいる黒い鐵箱の列をめつけだして、となりの母親をゆすぶつているが、後家になつてからめだつて痩せた弟嫁は、腰掛のひぢにからだをささえたまま、眼玉をうごかしただけである。

「あれはね、電氣でうごいているんだ。小さい電車だね」

かわつて教えてやると、

「なアんだ。でも、運轉手がいないじやないか」

まだねつしんに、おでこと鼻を、ひらべつたくなるほど、窓ガラスにおしつけている。これの父親はコレヒドール總攻撃の少しまえ、アボアボ川畔の戰鬪で戰死したが、二才のときに別れたので、父親というものを知らない。一週忌に當るので、遺骨の一部分を郷里の熊本にうづめるため、私もこの母子と途中下車するのだけれど、東京をでるときから、これだけは網棚にのせないで、からくさ模樣のふろしきにくるんで、甥が肩からはすにしよつていた。眼の下にせまるかと思うと急にうしろしざりする海ばた、だしぬけに耳をつんざくような鐵橋のひゞき、一瞬ごとにおどろいている七歳の横顏に、もう小さいながら歴史の凹みが出來ている。

戰爭中の列車は、一晝夜をこえる永旅でも、朝夕の空氣にけぢめがなかつた。くらい、口をふさがれたように物音のひくい夜の驛から、やがて汽車がうごきだすと、となり側の腰掛には、白い木箱を首からつるした新らしい顏が、もくねんと坐つていたりする。停車する驛々にも二人三人と、赤だすきをかけた應召者がいて、構内の柵の外では小旗をうちふる人の群もみえる。汽車の窓からみえぬように遮ぎられたトタン塀のすきまから熔鑛爐の炎がのぞいたり、炭塵と虹色の油でよごれた海岸ぞいを、フロートをつけた銀色の戰鬪機がなめるようにひくく飛んでいる。——勝つてくるゾと勇ましく——などと、夜のうち、母親のひざでよく眠つた七歳の男の子は、ガラスをたたきながら元氣にうたつているが、不思議と私は、この緊迫した空氣のうちで、“嘉平の活字”などさがしまわつている自分の氣持が、ちよつともちぐはぐでないのを感じている。「大東亞」などと、一方的な名前の戰爭のうちに織りこまれている何億かの人間の多くが、こんどの戰爭について、その外側からは何一つ語ることが出來ない。この戰爭がどんなわけのものであるか? 知つている人も、知らない人も、同樣におし流されている。夫や伜やをうしなつた多くの人々と一しよに、自分も肉親のものを失つた痛みをこらえて、おし流されている。何という無數の、ぼう大な歴史の凹みであるだろう。知られざる犧牲! 階級のある社會の歴史は、いつもこの凹みを凹みのままでのこしてきたけれど、若し歴史というものが、過去の實態をほりおこして、未來えつなぐ役目のものであるのなら、知られざる犧牲にこそ、聲をたてさせねばならぬだろう。

私は懷ろに、歴史家でA・Mという人の紹介状をいれている。これで鹿兒島の集成館にある嘉平の遺品をみようというのであるが、さて私は上卷で、日本の近代活字の歴史と、その創造に功勞のあつた人々をさがしてきた。ことに「長崎の活字」でよばれ、「日本の活字」の始祖といわれる本木昌造を中心にして、「江戸の活字」でよばれ、日本で一ばん最初に、ガラハニ(フアラデー法則による電胎法)の鉛活字をつくつたといわれる、江戸神田の彫刻師木村嘉平にも、いくらかふれてきた。しかし歴史などいうものは、なかなか厄介で、貧乏な一小説かきの微力では、とても富豪や門閥の土藏などあけさせて、のぞきみることもできないし、發見されるものも順序が前後したりして、手をつかねたまま永い期間をみおくらねばならなかつたりする。つまり、これまで「嘉平の活字」について紹介しえたものは、嘉永の末頃、オランダ書物を復刻して、藩士一統にオランダ語をまなばせ、西洋科學の知識をかく得させたいという薩摩藩主島津齊彬が、アルハベツトの鉛活字をつくるよう嘉平に命じた。もちろん幕府をはばかるので祕密の依頼であるが、當代の名彫工といわれた、神田小柳町に住む三代目嘉平は、これを引受けた。島津の藩札などを彫刻したり印刷したりした因縁からでもあるが、彼は地下につくつた室で、晝もろうそくをともしながら、十年間もアルハベツトの金屬活字をつくることに苦心した。最初の數年は、鋼鐵のボデイに、アルハベツトの一文字づつを彫つて、パンチ(押字器)をつくり、それを銅のボデイにうちこんで、凹形のアルハベツト文字をつくり、これにとかした鉛をながしこんで、「流し込み活字」をつくるという方法をとつた。これはつまり、グーテンベルグ以來、西洋の活字製法であるが、この時期の要點は、鋼鐵のボデイの尖端にアルハベツトを彫り、銅にうちこんで、字母をつくろうとしたところにあつた。ところが、苦心のパンチが、銅にうちこむ際、しばしば折れ損じるために、實用としてなかなか成功しない。江川太郎左衞門が、ようやく反射ろを韮山にきづいて、鐵をとかす仕事をはじめていた頃だから、まだパンチの鋼鐵に問題があつたのだろう。そこで、あるとき江戸薩摩屋敷にオランダ人の理化學の講習會があるのに出席して「電胎法」を習得した。以後はパンチによる方法をやめ、アルハベツトからすすんで、漢字活字も創造したという、いくらか傳説的なものもとりいれた一條であつた。「嘉平の活字」の場合は、主として牛込の印刷史家K・H氏の所説と、東京印刷同業組合が發行した「印刷大觀」の所載記事にもとづいたものであるが、果して嘉平がガラハニ(電胎法)による字母および鉛活字をつくることができたか? 萬延ないし文久の時代に、そういう高度な西洋理化學の實際が、どんな經路で日本にはいつてきたか? という疑點をのこしたままであつた。

日本の近代活字の誕生にとつて、ガラハニが唯一の母であるわけは、上卷以來あきらかにしてきたところだ。字劃の多い漢字は、パンチ技術では至難のことである。しかもガラハニ、電胎法はフアラデーの電氣分解の法則發見なしには成立たないが、フアラデーの法則確立は一八三九年、文政十年で、嘉平のこれにさきだつ十年でしかない。西洋のアルハベツト活字さえ、ようやくパンチからガラハニ法にかわつたばかりの頃だから、まつたくおどろくべき成功といえるが、こんな化學的な力が、當時の日本にどれくらいあつたのだろう。齊彬にこわれて島津藩士となつた洋學者川本幸民は、嘉永年間に「遠西奇器述」のうちで「電氣模像機」というくだりをのべて、ガラハニ法を紹介しており、安政五年には洋學者杉田成卿が「活字の料劑」という短かい文章に、鉛活字のボデイの成分を紹介していたりしたことを、若干追究してきたが、要するにまだ、筆者である私自身、よく納得できるほどのものはなかつたのである。

公爵島津家の史料編さん主任であるA・M氏を東京中野の家に訪ねたのは昭和十七年のくれだつた。四十過ぎの、背のたかい、書齋人によくあるはにかみ屋だ。こびんやおとがいの剃刀あとに白いもののめだつのも、根氣の要る仕事のせいだろうが、頬には少年時代のままの紅味をのこしているような人である。小さい庭に面した縁側で、丸い卓にむかいあつて腰かけながら、私は云つた。

「——三代目嘉平、つまり木村嘉平という彫刻師なんですが……[#「……」は底本では「‥‥」]」

そんな風に話しだしながら、まづ私は私の主人公について説明せねばならぬ。これまでも一ダース以上の、いろんな方面の學者や專門家を訪ねたが、このへんの説明でいつも當惑を感ずるのである。

一つは本木昌造や、木村嘉平がちよツとも有名でないからであつた。名前を云つただけでは、相手に「やぶから棒」の感じをあたえないかという氣おくれがある。さらに一つは、「木版」とか「銅版」とかいうものの歴史たんさくなら、史學者のうちにも一つの空氣がつくられているけれど、「鉛活字」などいうものは、どうも突飛な感じを與えるようであつた。たとえば日本で最初に出來た新聞や雜誌など蒐集して、その專門では權威である學者でも、それがどんな内容で、どんな人によつて編輯されたかなどは、言下に教えてもらえても、それがどんな活字で、どんな人々によつて印刷されたか、という段になると、「さあ、そいつは氣をつけてないのでわかりません」というような返辭をきくのがつねであつた。

もつともそういう傾向について、私は私なりの判斷で、無理からぬことだとは思つている。日本の近代活字も、ある程度、汽車や汽船が、明治維新後のわづかな期間に、輸入品として西洋から流れこんできた事情と共通點をもつている。日本の印刷歴史は、日本の文字の特殊性から、何千年も、木版というひどく手わざのいる方法をつづけてきて、こんどはまた電胎式活字、輪轉機、オフセット印刷機などと、ちよツと説明されても理解できないような段階え、一ぺんに飛躍してしまつた。したがつて、たとえばアメリカのフランクリンが、自分の原稿を、自分で活字を拾い、自分で印刷したようなためしが、日本の學者には殆んどない。イタリヤのレオナルド・ダ・ヴインチが、印刷機をつくつたり、イギリスの數學者スタンホープが、世界最初の全鐵製印刷機を發明したりしたような機縁が、それ自體として乏しい。だから版木を生命にもかえがたいとした「海國兵談」の著者でさえ、版下職人甚兵衞をまつことなしには、どうすることも出來なかつた、というような事情が、誇張をくわえていえば、今日の學者をして、たとえ百卷の著書をあらわしても、活字や印刷に關するかぎりでの興味や關心は、出版屋のむこう側におかしめてしもうのだろう。

そこで私は、自分の興味を説明することで相手の關心をよびおこさねばならぬのであるが、

「——要するに、嘉平の活字がどんなものであるか、見たいんです。また見るすべがないならば、それが電胎法によるものかどうかを證明できるような資料が欲しいんです」

ようやくそのへんで、私は相手の顏をみることができた。すると、これもきうくつな姿勢でうつむいていたA・M氏は、椅子を離れて二階えいつたが、しばらく經つと、七八葉の原稿紙つづりと、一枚の寫眞をもつておりてきた。

「殘念ですが、いまのところ木村嘉平に關してはこれだけしかありません」

齊彬事蹟のうちの、五十音索引「キ」の記號の一部分であつた。明治四十年代に嘉平の遺族が、嘉平の遺作遺品を島津家へけん納したときの由緒書だということわり書がついているが、これは上卷で云つた「印刷大觀」所載記事と同樣のものであつた。或はこの由緒書が、何かのてづるで「印刷大觀」に轉載されたものかも知れない。電胎字母製法の敍述も、やはり「蝋石面ニ種字ヲ凸形ニ彫刻」し「微末ノ銅銀ノ混合物ヲ——刷キカケテ良導體タラシ」め、素燒の土壺や、亞鉛板や、銅線を用いて「電池電槽兼備ノ器ヲ作リ」、梅酢と銅屑を煮つめて復鹽銅液にしたりして、電解作用で、液中の銅粉を蝋石面の種字にメツキした。そしてある程度の厚みをもつたメツキ面を剥がして、それが凹形の、つまり銅字母を得たという過程である。また嘉平がいかにして電胎法をまなんだかというくだりは、やはり「一日薩摩家ニ仕向シ、偶々蘭人ノ出入スルニ會シ、理化學ノ講義ヲ聞知シ」「蘭人ニ就キテ電氣學ノ一部ヲ研究」したとあるだけであつた。電胎字母製法の叙述はわりかた詳細だし、素朴なだけに眞實性をもつけれど、明治四十年に書かれた由緒書であり、これだけでは滿足できないものが、やつぱり私の心にのこる。ことに「一日薩摩家ニ仕向シ」云々のくだりは重要だと思うが、かんたんに過ぎる。

「嘉平の子孫は現存していましようか?」

「さあ、そこまで私の方では調べていませんけれど」

何しろ、明治四十年からしても半世紀を經過しているし、それに嘉平の遺作遺品はみな島津家へ納めたと由緒書はことわつているのだから、かりに遺族をさがしあてることができても、何かを得られるかどうか、それもわからぬ話である。

しかし、寫眞の方は始めてみるものであつた。版にしたもので、まだ説明もつけてなかつたが、嘉平の遺作活字である。アルハベツトと漢字の活字が數十本、ねかしたりたてたり、ごつちやに寫してあるが、寫眞では、ボデイの金屬も判斷しようがなく、漢字の方は字劃が複雜で、彫刻ではないかと疑つてみても、そうではないという反證もあげにくい。

「町の寫眞屋にとらしたもんでして、私も印刷や活字のことは、門外漢だもんですから」

A・M氏は氣の毒そうに云つた。

「實物大でしようか?」

「たぶん、そうだと思います」

A・M氏も實物はみていないらしかつた。歐文の方は木綿針のように細長いのがあつて、今日の活字規格からは桁はづれで、見當もつかない。せつかくめづらしい「嘉平の活字」の寫眞を眼の前にしながら、私はいらだつばかりであつた。

「集成館というのは何處にあるんですか?」

この活字の保存されてある場所をきいた。

「鹿兒島の磯屋敷にあります」

磯屋敷とは、徳川末期に島津藩がした、いろんな科學工藝を實驗した場所で、私も名前だけは知つていた。

「ゆけば、みせてくれましようか」

「みせましよう。いまは縣の管轄になつていますが、紹介してあげてもいいです」

鹿兒島といえば少し遠い氣がしたが、やはりいつてみねば埓あかぬことであつた。

「しかし、安政か萬延ごろに、オランダ人が薩摩屋敷で理化學の講義をしたというのは本當でしようか?」

「さあ」

話が一般的史實となると、A・M氏も專門家らしい愼重さになつてくる。

「安政ごろとすれば、あの騷ぎですからね。現在の歴史常識では信じ兼ねる譯ですが」

成程、神奈川條約の成立前後から、伊井大老の獨斷調印、大疑獄のぼつ發、櫻田門の變やら生麥事件等々、安政末から文久えかけての出來事を考えただけでも、あの「幕末の志士」のたまり場所みたいだつた薩摩屋敷に、眼玉の青い西洋人が、のこのこと出入しうるような空氣があつたとは、考えにくいようである。

「川本幸民は、同じ島津のけらいだつたから、嘉平の活字と何か關係があるのではないかという説もあるんですが」

「その方が、まだ妥當性があるようですがね、しかし、それもこれという文獻は知りません」

A・M氏は、はつきり云つて、こんどは庭の方をみながら、獨りごとのように云つた。

「そんなことも、大事ですね。史家の間では、その方面は至つて未開拓なんです」

「はあ、はあ」

あいてが、次の言葉をさがすうち、私が云つてしまつた。

「齊彬が、アルハベツトの活字をつくらせて、藩士たちに外國語を習はせようという空氣もあつたわけですからね」

じつさい、私は日本の活字の歴史をさがしはじめてから、こういう史實の存在におどろいているのだつた。たとえば幕末期の二十年ちかい歴史は、今日まつたく明らかにされてるようだつた。國内事情はある角度と傾向をたもつて、爪をたてる餘地さえないように明白にされてるが、しかし、たとえば安政二年から文久年間まで、日本で最初の洋式印刷工場が、長崎につくられていたような事實は、私ははじめて知つた。陸軍奉行としての大鳥圭介は有名であるが、彫刻ながら最初の鉛活字をつくつた洋學者の圭介は、あまり知られてない。江川太郎左衞門が反射ろをつくつて大砲を鑄造したという話は有名であるが、福澤諭吉が、安政二年ごろ、大阪で「フアラデーの法則」を實驗したなどいう話も、殆んど知られてない。さかのぼつて緒方洪庵や、川本幸民や、平賀源内や、その他澤山の洋學者たちがした電氣や、醫術や、採鑛や、つまり文化的な、科學的な仕事が、たとえば「生麥事件」ほどにも知られてない。第一そういう科學や文化的な出來事というものが、幕末の政治、明治の維新と、どうつながりをもつのかが、明らかにされてない氣がするのである。

「ぼくには、こんな不滿があるんです」

素人の氣安さで、私は率直に云つた。

「たとえば日本の活字の歴史にしても、今日この由緒書による嘉平の活字と、本木昌造が上海からきたアメリカ人ガンブルに教はつて、電胎活字を工業化したことと、この二つが一ばん大きな鍵になつています。しかし嘉平の活字も、この記録のとおりオランダ人からの傳習によるか、或は幸民とか幕末洋學者たちの研究、實驗とかの傳統なしには生れることが出來ない。昌造のばあいも、天から降つたように、上海からガンブルが來た、ということで説明されてしもうんですが、それならその頃の長崎と上海との交通、上海の印刷文化の状態はどうだつたか、という風には、なかなか發展してゆかない。つまり國内だけに因縁をさがしまわつている傾きがあると思う。極端にいうなら日本の印刷歴史なども、長崎からむこうは足どめをくつてるみたいな氣がするんですが」

すると、急にA・M氏の顏がこちらえもどつてきた。

「そうですよ、そうですよ。そ、それは活字のことだけじやありません。何ですか、歴史の鎖國状態とでも云いますか」

どもりながら、A・M氏は頬を紅くしている。その昂奮は私の發言に應じたもののようであつたが、どつか氣にかかつた。しかし、あいての昂奮の根底のみきわめもつかぬままに、また私が云つた。

「ぼくは上海が知りたいんです」

上海は、私にとつて故人三谷幸吉の「本木平野詳傳」を讀んで以來、氣がかりになつている地名であつた。ガンブルが來たのも上海から。上卷ですこしみたように、岸田吟香がヘボン博士とともに「ヘボン辭書」を印刷したのも上海で、前田正名たちが「サツマ辭書」を印刷したのも上海だつた。ちよつとさかのぼると、ペルリの黒船が浦賀えきたときも、上海が根據地だつたし、プーチヤチンの蒸汽軍艦が長崎えきたときも、上海が根據地だつた。その上海と、上海のむこうに何かがある。明治生れの私たちには、ペルリの黒船にのつて、すぐアメリカやヨーロッパえいつてしもうけれど、そして支那大陸は清朝くらいまでで、そこを素通りしてしもうけれど、上海からむこう、廣東や、澳門や、シンガポールや、マニラや、ジヤワや、カルカッタや、あのへんの空白に何かありそうな氣がする。

「ええ、上海はくせ者ですよ」

とA・M氏が云つた。赤ん坊をおぶつているが、育ちのよさそうな可愛いい奧さんが、紅茶をもつてくると、無器用にうけとつてこぼしたりしながら、昂奮から、よけい書生つぽらしく振舞うようにみえた。

「ぼ、ぼくの專門は江戸中期ですが、もつと、諸外國との關聯のうちに、みなおさなければならん、と思つているんです。つまり、アジアの日本、世界の日本としなければならん、と思うんです」

剃刀あとの青い、この篤學な史家の横顏は無邪氣であつた。煙草できいろく染まつた中指や、節太な掌をおののかせながら——でないと、いま進行している戰爭の大目的や、將來アジアの日本としての説明が不自由になつてくる——というのであつた。私は氣がかりだつたあいての昂奮の根底がわかつた氣がした。

「日本の史家も、東洋から、西洋えせめてゆかねばなりません…[#「…」は底本では「‥」]」

いい骨格の、世間ずれしてないこの書齋人は、きつと薩摩の藩士だつたのだろうと思つた。日本の華族や富豪は、たいてい自分の歴史をつくるために學者をかかえている。紋章入りの彼らの歴史の本は、日本の歴史の本のなかにぼう大な場所をとつて君臨しているが、それはいま、この戰爭をもつて現實にも擴がりつつあるのだつた——。

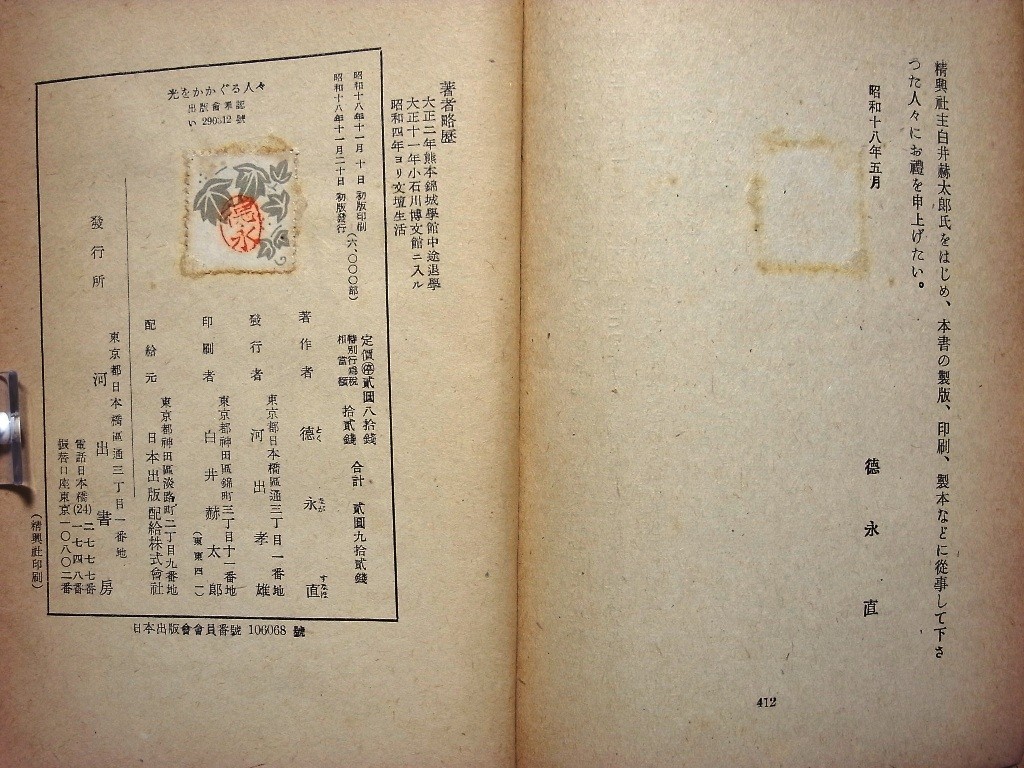

作者言、pp.407-412

この小説をどういふ氣持で書くやうになつたかは、作の中で述べたつもりである。

しかし、ありていのところ、書く以前も、書きはじめてからも、しばらくは混沌としてゐた。本木昌造だけの傳記的なものとするか、活字ないし印刷術の歴史を中心とするかについて迷つたが、それはどうやら後者におちついた。作にもそれはあらはれてゐるつもりであるが、何にせよ一ばん閉口したのは、いろんな點で作者に豫備知識が至つて尠いといふことであつた。一つの文明品の創造なり發展なりには、縱にも横にも、永く、廣い歴史があつて、それが洋の東西を問はずかけめぐつてゐるので、何か不可解なことが出てくると、そのたんびに作者は右往左往しなければならない。

たとへば長崎に渡來した鉛活字を、海のむかふは別とすれば簡單だらうと思ふけれど、それが人間でなくて、一つの器具といふことになると、どういふわけか區切ることが出來ない。器具とか物質とかは、人間とちがつて「死」といふものがないのであるから、滅法に生命がながい。器具とか機械とかにも時代とか社會的事情とかの制限があるし、他の器具や機械との關係や、また交通などにも制限されるけれど、人間に比べると至つて限界が廣い。しかも一つの文明品の歴史には、永い時間と地球いつぱいの廣さで、黒い眼や、茶色の眼や、青い眼や、いろんな人間個々の歴史も刻みこまれてゐる。

つまり、作者は多少なり專門的知識を得なければならぬ。學者にならなければならぬ。これが作者にとつて閉口である。右往左往させられる原因の一つである。大袈裟にいふと東西の歴史、世界の交通史、科學の發達史などまで充分知つておかねばならぬだらうし、東洋語は勿論、西洋語も知つてゐなければならぬだらう。作者はこんどいろいろと知識を借りた專門的書物のなかで、それぞれの方面の歴史學者たちが、支那語は勿論、朝鮮語、印度語などの東洋文字から和蘭語、ラテン語などの西洋文字に至るまで、原文を讀解してゐるのに非常に感服した。しかし作者のやうに西洋史はおろか、東洋史さへウロおぼえでは、專門的どころか、普通的なところで大變暇 つてしまふのである。のみならず、普通的な興味と專門的な興味とがごつちやになつてしまふ場合もあつた。

じつを云へば、さういふ知識は十年くらゐ身體ごと浸りこむべきであらう。その上でおのづから出來あがつてゆくものだらうが、さうすると作者は果してそれまで生きてるかどうかわからぬといふ懸念がおこる。だからかういふ主題に首をつつこむことが既に問題なのであらうけれど、しかしまた小説の眼でみる活字の歴史は專門家のそれとは自からちがふと思つてゐる。どうちがふかと訊かれると一寸困るが、小説の場合、尠くとも活字の歴史に興味をもつ「私」自身に、また興味の持ち方を明らかにするといふ點に、重點の大半があるといふこともその一つだ。そして、いまではもう誰が何と云はうと追つつかぬのである。

まるで傳馬船が太平洋に乘り出したやうなものである。舵はしつかり握つてゐるつもりでも、波が一つくると、どつちが出て來た方角だか、どつちが目ざしてゐる方角だか、見當つかない感じである。じつは最初のうち一卷のつもりが、半分ゆかないうちに一册になつてしまつたので、豫期せぬ一册がこのあとへ續かねばならぬ次第となつた。

しかしとにかく傳馬船はすすむであらう。私はつぎの卷において、長崎に渡來した「電胎法」による活字を、逆に日本から上海へ逐うてゆき、英米人の「漢字活字の創始」をも、支那、ビルマ、印度における彼等の侵入の歴史のうちに見てゆきたいと考へてゐる。

作者の右往左往のせゐで、澤山の人々にたいへん、御迷惑をかけた。書物を貸してもらつたり、藏書を贈つていただいたり、蒐集品を見せてもらつたり、いろいろと多い。故人三谷幸吉氏については作のうちで述べた。平野義太郎氏、川田久長氏、郡山幸男氏、馬渡力氏、川端康成氏、土屋喬雄氏、手塚英孝氏、岩崎克己氏、阿部眞琴氏等その他澤山の友人知人に世話になつたが、つぎの卷で全部氏名を列記して謝意を表したいと思つてゐる。なほ引用書名についてはその都度誌したからここに書かない。本書の印刷についても精興社の活字字形が好きなために、河出書房の澄川稔氏に無理を云つて、頼んでもらつた。精興社主白井赫太郎氏をはじめ、本書の製版、印刷、製本などに從事して下さつた人々にお禮を申上げたい。

昭和十八年五月 [#地付き、3字上げ]徳永直

四、pp.387-406

四

ヒヨイと摘んでステツキへ

ケースの前の植字工

その眼が速いかその手はすぐに

すばやく活字を摘みあげ

一語又一語と形づくる

おそいが併し堅實に

おそいが併し確實に

一言一言とつみ重ね

そして尚つづけられる

火の言葉は灼熱と化し

無音の不思議な言葉は

全世界をへめぐつて

怖るべき戰慄を起さしめ

抑壓された足|械《かせ》をこぼつ

言葉は正しき鬪ひにおいて

我に三倍する劍の力をうち破る

人は活字を鉛の集合物と見做し

これを指先にて弄ばんも

印刷者は微笑をもて一字又一字

恰も正確な時計の如くに拾ひあげ

鼻唄まじりに文字を組み

己が仕事に熱中してゐる

俺のやうにこんな簡單な器具で

世の中を支配してゐる者は他にあらうか?

ちやちな印刷機と鐵のステツキ

それにホンの少しばかりの鉛の花型

白い紙に黒いインキ

ただそれだけだ

正義を支持し不正をこぼつ

この印刷者の力に刄向ふ者は誰か?

この詩、「活字の歌」の原文を私は知らない。あまりすぐれた飜譯ではないやうだが、「世界印刷年表」に收録されてゐるもので、世界最初の印刷雜誌の編輯者トーマス・マツケラー(アメリカ人)が、西暦一八五五年に歌つたものだといふことであるが、この「活字の歌」の調子にみても、ヨーロツパや、殊にアメリカでは、活字はいまや近代文化の中心になりつつあつたことがわかる。この時期の西洋活字はもはや「流し込み」ではなかつた。電胎法字母による活字であり、デヴイツド・ブルースが發明した近代的な「ブルース式カスチング」による活字であつた。そして活字の任務ももはや教會所屬の宗教書印刷や、領主や封侯所有の歴史や、古典の手寫本を再刻する段階から飛躍して、ごく一般的な庶民の日常生活のなかで空氣のやうに普く作用する道具となつてゐたのである。

西洋の印刷歴史書が説くところに從へば、十五世紀中葉グウテンベルグの「流し込み」活字は、十八世紀に至つて第二の開花期に達してゐたのであつた。つまりヨーロツパ大陸からアメリカ大陸へ活字が渡つていつてから、第二の飛躍が起つたのである。もちろんこの地理的事情と、印刷發達事情との時間的一致は世界産業の發達と聯關するところだらうけれど、ヨーロツパと比較すれば二世紀もおくれて輸入されていつた印刷術が、第二の飛躍をアメリカで遂げたといふ事情はなかなか興味ふかいことであつた。

西暦の一四五五年ドイツで發明された「流し込み活字」は、「印刷文明史」によると、次のやうに流布していつてゐる。一四六五年イタリー、一四六六年ギリシヤ、一四六八年スイス、一四七〇年フランス、一四七三年オランダ、一四七三年ベルギー、一四七三年オーストリヤハンガリー、一四七四年スペイン、一四七七年イギリス、一四八二年デンマーク、一四八三年スエーデン、ノルウエー、一四八七年ポルトガル、一五三三年ロシヤ、そして北米合衆國が一六三八年であつた。もつともかういふ年代別も嚴密にはむづかしいもので、論者によつては若干の相違があるけれど、ドイツ、マインツを發祥地としてみるときこの波及していつた年代は地理的にみて理解できるであらう。グウテンベルグ及びその協力者フストとシヨフアーの活字を國境からはこんだのはライン河である。その下流はオランダへ、デンマークへ、スエーデンへはこび、その上流はスイスへはこびフランスへはこんだし、殊にローマへヴエニスへはこんだ。ヴエニスは十五世紀から十六世紀へかけて全歐洲での印刷文化の中心とさへなつた。いはゆる「イタリツク活字」を産んだのもヴエニスだし、十六世紀初頭には全イタリーで四百三十六の印刷工場があつたといふ。ヴエニスのマヌチウス父子、ウエストミンスターのカクストン、パリのロバートらその他、それぞれに華やかな第一期西洋活字文化の花を咲かせた人々として有名である。彼らは獨自の種字を書き、鉛を流しこんだ。木製のハンドプレスで印刷して、活字のほかに木彫の頭文字で圖案化し、幾つもの色彩さへ應用した。同時に著述もし、書籍賣捌もやつた。彼らの多くはその印刷術の故に法王廳からある位を授けられたり、町や市の名譽職となつて、地方の文化の指導者ともなつた。しかし第一期の印刷文化は主としてバイブルや教義に關するものが多かつたと謂はれる。古典手寫本の飜刻などで、ウエストミンスターのカクストンは彼自身ラテン語その他の手寫本から飜譯したものが二十二種に及ぶといふ。つまり第一期の印刷文化はグウテンベルグの最初の印刷物が「三十二行バイブル」であつたといふことに象徴されてゐるといつてよからう。一方からいへばこの時期の印刷者たちは、教會や神學校、大にしてはローマ法王廳の庇護なしには成功できなかつたとさへいへるだらう。そのことはまた當時の印刷物が「流し込み活字」を主體にしてゐたとはいへ、非常に手のこんだ木版の輪廓や、手寫による複雜な圖案とか、色刷とかの美麗な印刷物であつたことと比例して興味あることである。

印刷術の最初期が宗教文化と密接な關係を持つたことは西洋でも例外ではなかつたわけで、グウテンベルグやシヨフアーの印刷物にはわざわざ手寫本に僞せたものもあるといふ。一方では手寫本に僞せることでその價値を保ち、一方では美麗な印刷物であることで宗教的尊嚴をたかくしたといふ關係は、東洋における印刷術初期の歴史と相通じてゐるが、さてその活字を宗教と古典の世界から、近代的、大衆的、科學的な世界へ導びきだした最大の功勞者は、周知のやうに世界印刷術中興の祖と謂はれるベンジヤミン・フランクリンであつた。

フランクリンが十三歳で印刷屋の小僧となつてから、十七歳の一七二三年フイラデルフイアに移つて以來週刊新聞を發行するまで、彼のイギリス渡りの二三枚の活字ケースがどんな重大なはたらきをしたかは、周知のやうに彼の「自傳」が彼がアメリカ憲法草案を書いたときのそれにも劣らぬ感動をもつて語つてゐるところだ。フイラデルフイアの町はすべてが新らしくすべてが草創であつた。コロンブス發見以來日の淺いこの大陸へ移住してくる人々は、しかも過去十八世紀の文化の傳統を持つてをり、そしてすべての人々が獨力で新らしい天地を築きあげようといふ熱意に燃えてゐた。フランクリンのわづかの活字はさういふ人々の生活のなかで、新らしい秩序をつくり、町の發展と方針を定める輿論の寵兒とならねばならなかつた。ケース二三枚の古活字は木彫頭字の圖案化や手描きの彩色などしてゐる餘裕はない。肝腎のことは活字自體があらはしてゐる文字の正確さである。活字が表現する言葉と思想である。古風な「イタリツク」や「ローマン體」よりも、正確で端的な「ニユウスタイル」である。豐富な言葉を敏速に表現し、しかも大多數に行渡ることが必要であつた。フランクリンの古活字はたちまち磨滅し、ヨーロツパ渡りの古風なハンドプレスは使用に堪へられなくなつたばかりでなく、不便でもあつた。しかも活字鑄造所はフイラデルフイアは勿論アメリカぢゆうにさへなかつた。彼は活字を買ひに大西洋を渡つてイギリスへ再度旅行したが、十九歳のとき自分で活字鑄造法を考案したと「自傳」で述べてゐる。「アメリカには活字の鑄造所はなかつた。――けれども私は鑄型を考案し、手許にある活字を打印器に使つて鉛に打ち込み、かうして却々上手に足りない活字を揃へたものだ。また時折はその他種々のものを彫刻し、インキも作り――」といふので、ここでいふ打印器とは種字の意味であらう。西洋の印刷歴史書では、彼がロンドンの活字鑄造所で見覺えた趣きも書いてあるが、「自傳」に書かれてゐる限りでは簡單すぎてグウテンベルグ以來の鑄造法にどれほどの改良を加へることが出來たかは判斷できない。ただ彼が周知のやうな電氣發見その他の大科學者であつたことからして多少の改良を加へただらうと想像するだけであつて、たとへばオスワルドの「西洋印刷文化史」もこの點詳細な記述はない。しかし今日のこるフランクリン考案の印刷機は多少の新工夫を加へたものだとされ、「印刷文明史」はこの寫眞を載せてゐる。巨大な木製のハンドプレスで、レオナルド・ダ・ヴインチが最初に考案した印刷機に酷似してゐる。“Benjamin Frankrin, printing press”と誌された機臺の上には、それを組みたててゐる五人の人物が小さく見えるくらゐだから、これのハンドをひくときは恐らく數人がかりだつたにちがひない。

しかし私の考へるところでは、フランクリンが「世界印刷術中興の祖」と謂はれる所以のもつとも大なるものは、活字や印刷機の多少の改良よりは、活字や印刷術を人々の日常生活のなかにひつぱりだしたこと、たとへばフイラデルフイアの町で、町有志の會合の記録などを、この青年書記が忽ち印刷にして配布し、その翌朝は町有志の人々が洩れなく昨夜の激論の推移と成果を知ることが出來、更に次の會合のため各自が一層己れの考へを進めることが出來るやうな印刷物を作つたこと、つまり活字のために新らしい任務を拓いた點にあるのであらう。フランクリンは圖書館をつくり、新聞をつくり、志ある人々をたすけてアメリカぢゆうに印刷所が出來るやう盡力した。しかし書籍組合創立や印刷所建設やではヴエニスのマヌチウスも、ウエストミンスターのカクストンも、フランクリンに劣りはしなかつたのだから、つまりフランクリンの功績の大なる所以は、彼の圖書館の建設方法や、同じ著述でもその内容や、新聞といふ獨自の形式と内容や、印刷所建設でもその經營方法と作業規律の内容や、その性質に相違があつたのである。それは古いヨーロツパ大陸ではみることの出來ない新らしい人々の集團と生活とに結びついた成果であり、グウテンベルグの活字をして過去三世紀には考へることも出來なかつた庶民の日常生活のなかへ、信仰と過去の知識と裝飾のみではない、今日と將來のための生々とした、しかも涯しないほどひろい大海原へ躍りださせたといふことにあるであらう。

そしてそこにこそ第二期の活字が花ひらく要素もあつた。一七九六年、フイラデルフイアのアダム・ラメーヂが世界ではじめての鐵製のハンドプレスを作り、それと應へるやうにロンドンでも數學者スタンホープが「スタンホープ式ハンドプレス」を完成して伯爵を授けられた。一八一三年にはフイラデルフイアのジヨージ・クライマーが「コロムビア・プレス」を作り、一八二一年には紐育のラストとスミスが「ワシントン・プレス」を作り、一八二〇年にはボストンのダニエル・トリードウエルが世界最初の足踏印刷機を發明した。木が鐵にかはつたことや手が足にかはつたことは何でもないやうでゐて、じつは人間の動力といふものへの新らしい考へ方の發展がひそんでゐよう。そしてこのとき既にイギリス人ウイリアム・ニコルソンやドイツ人フリードリツヒ・ケーニツヒらは「シリンダー式印刷機」を完成してゐたのであつて、このシリンダー式こそ今日の「ロール」である。

ドイツ人ケーニツヒの發明は最もすぐれてゐたと謂はれ、科學の民族ドイツ、光榮あるグウテンベルグ以來の印刷歴史の傳統を辱しめなかつたが、ケーニツヒの完成した「シリンダー式印刷機」は、その最初の門出をイギリスの「ロンドン・タイムス」でしなければならなかつたのである。流浪のケーニツヒの發明機は、老いぼれた當時のヨーロツパ大陸では誰も相手にしてくれないからであつた。

西洋印刷術の傳統を破つた「シリンダー式印刷機」の發明がどんなに革命的であつたかは今日からみても想像できるところだ。それは同じ方向に※[#「廴+囘」、第4水準2-12-11]轉する動輪の力だけで印刷物が飛びだしてくるのである。能力は一時間に千枚と謂はれ、イギリスの印刷工たちは大陸からケーニツヒの巨大な印刷機が渡つてくるといふニユースで一齊に動搖したと傳へられる。當時のロンドン・タイムス社長ジヨン・ウオルターは己れの傳記のうちに「――夜に入りて別に設けられたる建物中で新式印刷機によつてひそかに新聞印刷をなさんとせしが、職工の騷動を思ひ憂慮に堪へず、警戒を嚴重にせり――この機械は一時間に千百枚を印刷し頗る迅速なるにより、新式機械を設備するとも職工を解雇せず――と職工を宥めて、この機械を使用することとせり」と、當時の空氣を誌してゐる。

しかしケーニツヒの「シリンダー式」はまだ「手※[#「廴+囘」、第4水準2-12-11]し」であつた。今日の日本でもごく田舍にゆけばわづかにみられる、人間が手で※[#「廴+囘」、第4水準2-12-11]してゐるあの機械であるが、それから十數年經つと、ニユーヨークの新聞テムペランス・レコードは「蒸汽力」によつてそのシリンダー式を※[#「廴+囘」、第4水準2-12-11]轉させたのである。そして一八三八年には、ケーニツヒのシリンダー式以上に世界の印刷界を嵐のなかに捲きこんだ紐育のデヴイツド・ブルースの「ブルース式カスチング」の發明があり、同じニユーヨークでまた世界最初の輪轉機「ホー式※[#「廴+囘」、第4水準2-12-11]轉印刷機」が誕生した。それが一八四六年で、一八六〇年にニユーヨーク・トリビユーン紙が用ひた輪轉機は時速二萬枚を記録したのであつた。

嘗て十六世紀初頭にヴエニスで花咲いた第一期の西洋印刷文化は、二世紀後にはアメリカで第二期の花を開いたわけである。その原因の一つは前述したやうな、フランクリンをして「世界印刷術中興の祖」たらしめたところの精神であつたので、またその精神こそ百年後にトーマス・マツケラーをして「活字の歌」をうたはしめたものであらう。

そしてここで私たちは「活字の歌」がうたはれた一八五五年が、わが皇紀二千五百十五年であり、ちやうど昌造が活字板摺立係となつた安政二年であつたことに思ひ當るのである。つまりわが日本に西洋活字が傳來した兩度の歴史のうちで、元龜、天正の頃、いはゆる切支丹宗門と共に渡來した最初のものは第一期のそれであり、昌造らを以て嚆矢とした嘉永以後の舶來活字は第二期のそれであつて、同じ鉛活字にちがひはなくても、活字のもつてゐる社會的性質にはずゐぶん相違があつたので、よしそれがオランダから渡來しようと、アメリカ大陸から渡來しようと、やはり十九世紀の活字であることに變りはなかつたのである。

世界で最初期の全鐵製ハンドプレス「スタンホープ・プレス」いはゆる「ダルマ型」が、オランダから幕府へ獻納されたのが嘉永の三年だ。西暦では一八五〇年だから、數學者で新伯爵スタンホープの發明後五十年である。「ワシントン・プレス」が上海を經て長崎奉行所の印刷工場に使用されたか知れぬといふ川田久長氏の説を假に事實とすると安政年間であり、それを別としても開港以後上海經由で輸入された形跡はたぶんにあり、昌造が薩摩の島津屋舖から慶應年間に讓りうけたハンドプレスや、明治初年に平野富二が銀座の古道具屋から發見した某大名からの流れものといふ形状不明のハンドプレスなど考へあはせると、尠くとも明治以前であり、發明後三十年ないし四十年である。ドイツ人ケーニツヒの「シリンダー式印刷機」を東京朝日新聞社で使用したのが明治十年だ。西暦にすると一八七七年だから、發明後六十年である。フランスで發明された「マリノン式輪轉機」は新聞印刷機として日本へ最初に入つてきたものだが、それが明治の三十年だ。「マリノン式」の完成は一八七〇年代だから、發明後二十年そこらである。

安政の開港以後ないしは明治維新の前後、國内事情と對外關係の機微な事情によつて、輸出國もまた輸入方法やその徑路も複雜な變化があるけれど、印刷機といふものは、發明後比較的早く容易に渡來したことがわかる。つまり印刷機は活字とだいぶ異ふのである。「スタンホープ式」も「ワシントン式」も「マリノン式」も、日本へきてもそのままで※[#「廴+囘」、第4水準2-12-11]轉することが出來た。しかし活字は、文字は、日本へきてもそのままでは通用せぬのである。

しかも活字は印刷術の主體である。嘉永三年に「スタンホープ式」が渡來しても幕府の物置小屋で赤錆びるよりなかつたのは當然であらう。昌造らの苦心はまだつづかねばならない。江戸の嘉平も幕府の眼を避けながら手燭を灯した密室で慘憺しなければならぬ時期であつた。

そしてまた日本ぢゆうの科學者たちが刻苦精勵しなければならぬときであつた。日本の近代活字は自分ひとり誕生したのではなかつたからである。他のいろんな近代科學の誕生とつながりあつてうまれたからである。船や、大砲や、汽關車や、電氣や、それから近代醫術や、太陽暦や、丁髷廢止やと結びあはねば誕生することが出來なかつたからである。つまり明治の維新なくしてはうまれることが出來なかつたからである。

日本の活字は西洋の活字とくらべて生ひたちがまるでちがふ。それは前記したやうに日本の活字は木版などのまつたく手業によるかでなければ電胎法といふ高度の化學によるかしかないといふ自身がもつ宿命と同時に、幕末のごくわづかな年月と政治的大嵐のなかで誕生したといふ世界無比の特徴をもつてゐるのだつた。

したがつて私の主人公は一人昌造のみではない。まだ「江戸の活字」も行衞不明のままである。昌造の活字を大阪から東京にひろめ、印刷機械を日本で最初に製作した平野富二についても述べねばならぬ。日本最初の新聞人岸田吟香が書いたといふ「ヘボン辭書」の平假名が上海でどういふ風にして作られたかを探らねばならぬし、日本の製紙業がいかにして今日の基礎を築いたかも述べねばならぬであらう。福澤諭吉らによつて代表される明治初年の洋學者の行衞や、當時東洋の文化都市上海と長崎の交通的事情やも、日本の活字誕生にとつては缺くべからざるものであつて、讀者と共に私はこの後半を、昌造萬延元年以後の事蹟とともにみてゆきたいと考へるのである。