作者言、pp.407-412

この小説をどういふ氣持で書くやうになつたかは、作の中で述べたつもりである。

しかし、ありていのところ、書く以前も、書きはじめてからも、しばらくは混沌としてゐた。本木昌造だけの傳記的なものとするか、活字ないし印刷術の歴史を中心とするかについて迷つたが、それはどうやら後者におちついた。作にもそれはあらはれてゐるつもりであるが、何にせよ一ばん閉口したのは、いろんな點で作者に豫備知識が至つて尠いといふことであつた。一つの文明品の創造なり發展なりには、縱にも横にも、永く、廣い歴史があつて、それが洋の東西を問はずかけめぐつてゐるので、何か不可解なことが出てくると、そのたんびに作者は右往左往しなければならない。

たとへば長崎に渡來した鉛活字を、海のむかふは別とすれば簡單だらうと思ふけれど、それが人間でなくて、一つの器具といふことになると、どういふわけか區切ることが出來ない。器具とか物質とかは、人間とちがつて「死」といふものがないのであるから、滅法に生命がながい。器具とか機械とかにも時代とか社會的事情とかの制限があるし、他の器具や機械との關係や、また交通などにも制限されるけれど、人間に比べると至つて限界が廣い。しかも一つの文明品の歴史には、永い時間と地球いつぱいの廣さで、黒い眼や、茶色の眼や、青い眼や、いろんな人間個々の歴史も刻みこまれてゐる。

つまり、作者は多少なり專門的知識を得なければならぬ。學者にならなければならぬ。これが作者にとつて閉口である。右往左往させられる原因の一つである。大袈裟にいふと東西の歴史、世界の交通史、科學の發達史などまで充分知つておかねばならぬだらうし、東洋語は勿論、西洋語も知つてゐなければならぬだらう。作者はこんどいろいろと知識を借りた專門的書物のなかで、それぞれの方面の歴史學者たちが、支那語は勿論、朝鮮語、印度語などの東洋文字から和蘭語、ラテン語などの西洋文字に至るまで、原文を讀解してゐるのに非常に感服した。しかし作者のやうに西洋史はおろか、東洋史さへウロおぼえでは、專門的どころか、普通的なところで大變暇 つてしまふのである。のみならず、普通的な興味と專門的な興味とがごつちやになつてしまふ場合もあつた。

じつを云へば、さういふ知識は十年くらゐ身體ごと浸りこむべきであらう。その上でおのづから出來あがつてゆくものだらうが、さうすると作者は果してそれまで生きてるかどうかわからぬといふ懸念がおこる。だからかういふ主題に首をつつこむことが既に問題なのであらうけれど、しかしまた小説の眼でみる活字の歴史は專門家のそれとは自からちがふと思つてゐる。どうちがふかと訊かれると一寸困るが、小説の場合、尠くとも活字の歴史に興味をもつ「私」自身に、また興味の持ち方を明らかにするといふ點に、重點の大半があるといふこともその一つだ。そして、いまではもう誰が何と云はうと追つつかぬのである。

まるで傳馬船が太平洋に乘り出したやうなものである。舵はしつかり握つてゐるつもりでも、波が一つくると、どつちが出て來た方角だか、どつちが目ざしてゐる方角だか、見當つかない感じである。じつは最初のうち一卷のつもりが、半分ゆかないうちに一册になつてしまつたので、豫期せぬ一册がこのあとへ續かねばならぬ次第となつた。

しかしとにかく傳馬船はすすむであらう。私はつぎの卷において、長崎に渡來した「電胎法」による活字を、逆に日本から上海へ逐うてゆき、英米人の「漢字活字の創始」をも、支那、ビルマ、印度における彼等の侵入の歴史のうちに見てゆきたいと考へてゐる。

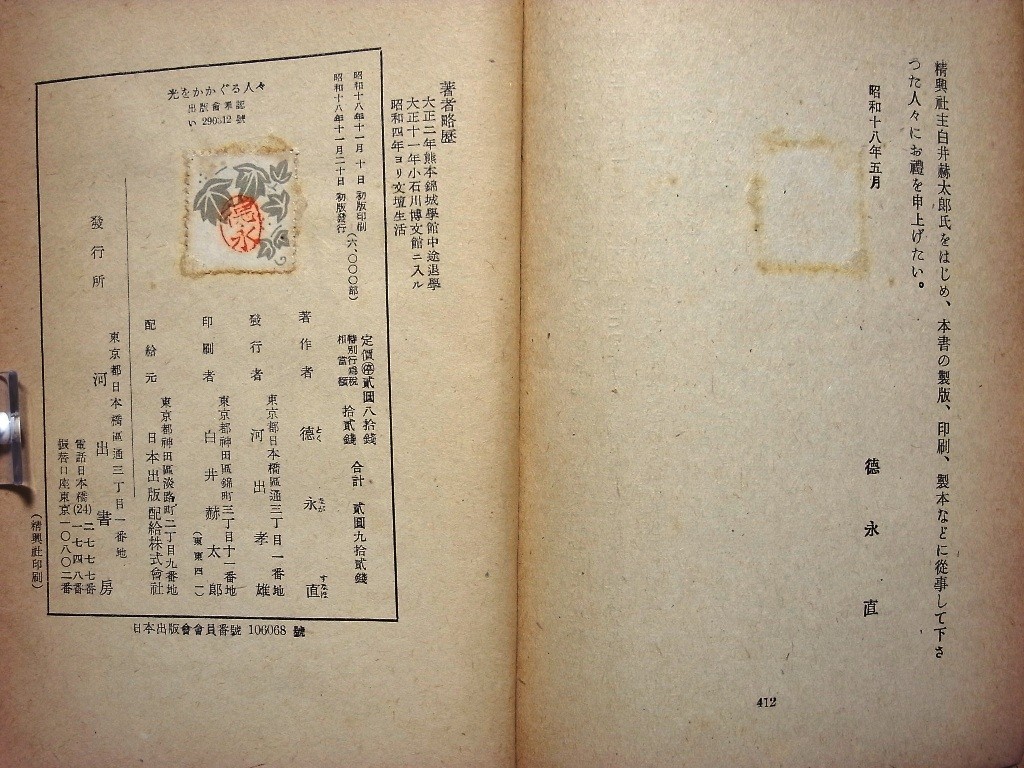

作者の右往左往のせゐで、澤山の人々にたいへん、御迷惑をかけた。書物を貸してもらつたり、藏書を贈つていただいたり、蒐集品を見せてもらつたり、いろいろと多い。故人三谷幸吉氏については作のうちで述べた。平野義太郎氏、川田久長氏、郡山幸男氏、馬渡力氏、川端康成氏、土屋喬雄氏、手塚英孝氏、岩崎克己氏、阿部眞琴氏等その他澤山の友人知人に世話になつたが、つぎの卷で全部氏名を列記して謝意を表したいと思つてゐる。なほ引用書名についてはその都度誌したからここに書かない。本書の印刷についても精興社の活字字形が好きなために、河出書房の澄川稔氏に無理を云つて、頼んでもらつた。精興社主白井赫太郎氏をはじめ、本書の製版、印刷、製本などに從事して下さつた人々にお禮を申上げたい。

昭和十八年五月 [#地付き、3字上げ]徳永直